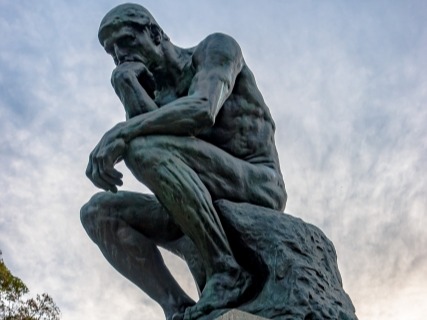

ロダンの「考える人」はいったい何を考えているのだろうと疑問に思ったことはありませんか?

美術館の静かな空間や教科書の中で、深く思いに沈むあの姿は、多くの人々の知的好奇心を刺激してきました。しかし、実はあの像は本当は考えてないと言われています。苦悩の表情で地獄を見ている姿こそが、この彫刻の真実なのです。この像は、巨大なブロンズの門である地獄の門の一部であり、その意味を知ることで見方が大きく変わります。

この記事では、作った人であるロダンの生涯や、なぜこのポーズになったのかという背景を詳しく解説します。さらに、作品の名付けの親にまつわる話、大きさの異なるバージョンが存在する事実、そして実物はどこにあるのか、日本で有名な上野の国立西洋美術館の像についても触れていきます。

- 「考える人」が考えていることの本当の意味

- 作者ロダンと作品が生まれた背景

- 作品の名称や大きさに関する豆知識

- 日本と世界で「考える人」に会える場所

ロダン作「考える人」は何を考えている?その答え

- 考える人は本当は何も考えてない?

- 実は考える人は地獄を見ている姿

- 元になった「地獄の門」の意味とは

- この像を作った人、ロダンについて

- なぜこのポーズで表現されたのか

考える人は本当は何も考えてない?

多くの人が「考える人」という作品名から、哲学的な思索にふける人物を想像するかもしれません。しかし、この像が表現しているのは、私たちが一般的にイメージする「何かを考えている」状態とは少し異なります。

この像は、元々「詩人(Le Poète)」という名前で構想されました。そして、単独の作品としてではなく、後述する巨大な門の装飾の一部として作られたものなのです。つまり、像の人物は、普遍的な真理や人生の悩みについて瞑想しているわけではなく、ある特定の壮大な物語を目の当たりにしている登場人物の一人でした。

「考える人」というタイトルが定着したことで、作品が持つ本来の文脈から切り離され、「深く考える人間の象徴」として世界的に有名になりました。もちろん、作品の解釈は見る人に委ねられていますが、その起源を知ることは、ロダンの意図をより深く理解する鍵となります。

実は考える人は地獄を見ている

では、「詩人」は何を見ているのでしょうか。その視線の先にあるのは、地獄へと堕ちていく罪人たちの姿です。

この像は、イタリアの詩人ダンテの長編叙事詩「神曲」地獄篇に登場する、無数の人々が苦しむ阿鼻叫喚の世界を見下ろしています。うつむき、顎に拳を当てたポーズは、単なる思索の表現ではありません。それは、眼下で繰り広げられる人間の罪や苦しみに対する深い苦悩と、そこから目を逸らすことのできない絶望感の表れなのです。

全身の筋肉が緊張し、隆々としている様子は、単に肉体的な力強さを示しているのではありません。精神的な葛藤や内面的な苦しみが、肉体にまで影響を及ぼしている様子をリアルに描写しています。このため、静的なポーズでありながら、見る者に強烈な緊迫感とエネルギーを感じさせるのです。

元になった「地獄の門」の意味とは

「考える人」が元々設置されていたのは、「地獄の門」と呼ばれる巨大な門の最上部です。この「地獄の門」は、ロダンがフランス政府から新設の装飾美術館の門扉として制作を依頼され、実に37年もの歳月をかけて取り組み続けたライフワークとも言える大作でした。

この門は、ダンテの「神曲」地獄篇を主題としており、門全体に200近い人物像がうごめき、苦しみ、絶望する地獄の光景が彫刻で表現されています。「考える人」はその門の中央上部に配置され、いわば地獄の物語を見つめる語り部、あるいは創造主自身の視点を持つ存在として構想されました。

しかし、装飾美術館の建設計画は中止となり、「地獄の門」はロダンの生前には鋳造されませんでした。ですが、門のために制作された個々の彫刻は、それぞれが独立した作品として高い評価を受け、「考える人」のほか、「接吻」や「ウゴリーノと息子たち」といった名作が生まれるきっかけとなっています。

この像を作った人、ロダンについて

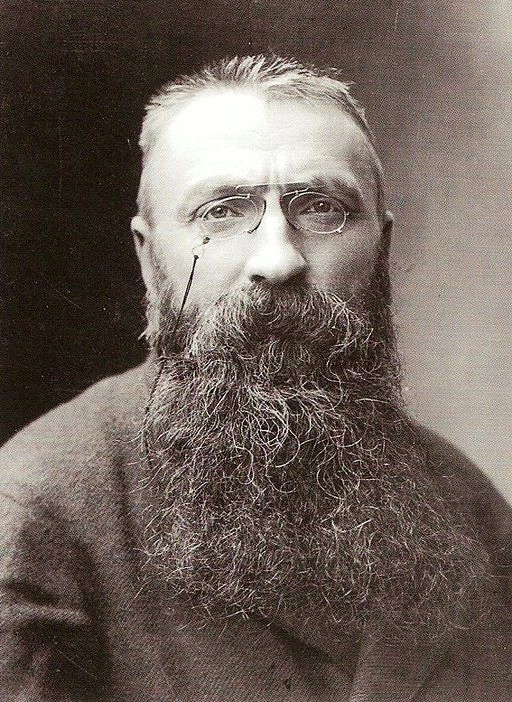

この作品を生み出したのは、19世紀フランスを代表する彫刻家、オーギュスト・ロダン(1840-1917)です。「近代彫刻の父」と称されるロダンは、それまでの伝統的で理想化された彫刻のあり方を根底から覆しました。

若い頃のロダンは、パリの美術学校の入学試験に何度も失敗するなど、決して順風満帆な道を歩んだわけではありません。しかし、イタリア旅行でミケランジェロの作品に触れたことをきっかけに、人体のリアルな表現と内面的な生命感の追求に目覚めます。

彼の作品は、表面的な美しさだけでなく、人間の内なる感情や生命の躍動感を捉えようとします。そのあまりの写実性から、デビュー作「青銅時代」は「本物の人間から型を取ったのではないか」と疑われるほどでした。ロダンは、理想美を追求するアカデミズムの様式から脱却し、彫刻に新たな命を吹き込んだ革新的な芸術家だったのです。

なぜこのポーズで表現されたのか

「考える人」の力強く、苦悩に満ちたポーズは、ロダンの彫刻観そのものを体現しています。ロダンは、像が考えているのは頭脳だけではないと語りました。

彼は、しわの寄った額、膨らんだ鼻孔、引き締まった唇だけでなく、腕や背中、脚のあらゆる筋肉、握りしめた拳、そして緊張したつま先に至るまで、全身で考えているのだと述べました。この言葉が示すように、このポーズは精神的な活動が肉体全体に及ぼす影響を視覚化したものなのです。

モデルには、たくましい肉体を持つボクサーが起用されたと言われています。ロダンは、内面の葛藤という目に見えないものを、徹底した人体観察に基づき、筋肉の緊張や体の捻りといった身体的な表現を通じて描き出そうとしました。だからこそ、このポーズは見る人に静かながらも圧倒的な存在感と深い精神性を感じさせるのです。

ロダンの「考える人」が何を考えているか知る豆知識

- 彫刻作品「考える人」の解説

- 「考える人」の名付けの親は誰か

- 像の大きさは2種類ある

- 実物はどこにある?世界の美術館

- 日本で有名な上野の考える人

彫刻作品「考える人」の解説

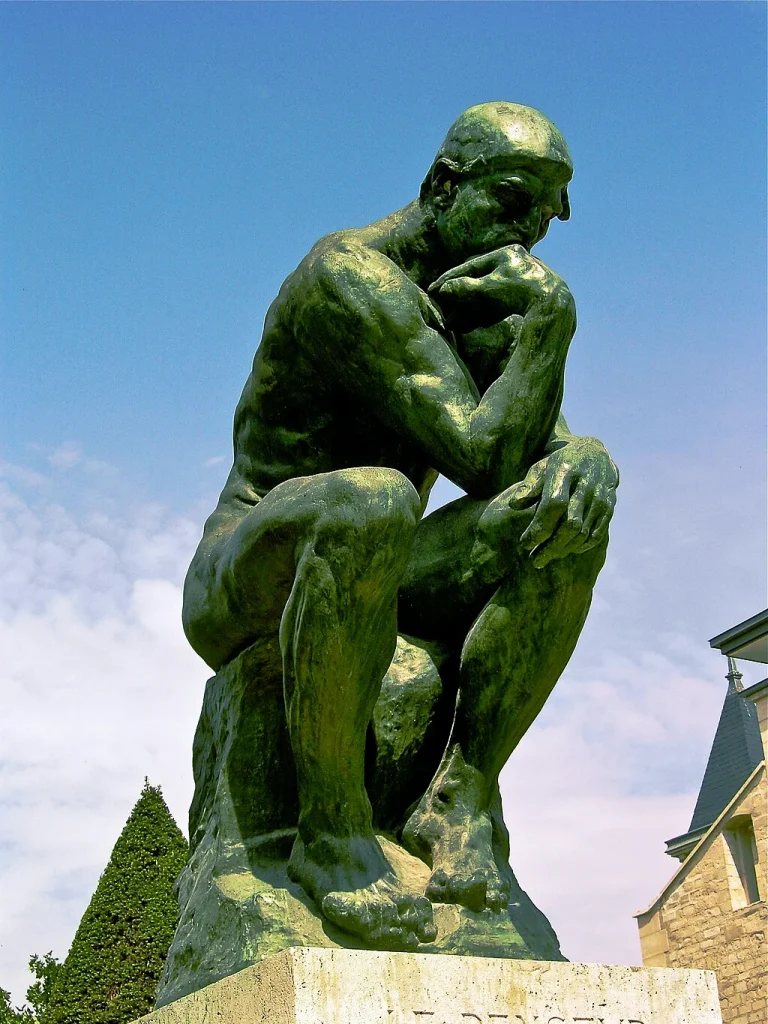

「考える人」は、元々「地獄の門」の一部でしたが、1888年頃に独立した作品として初めて公開されました。その後、1904年には高さ約186cmの拡大版が制作され、公共の場に設置されたことで、ロダンの代表作として、また近代彫刻の象徴として世界的な名声を得るに至ります。

この作品が革新的だったのは、英雄や神といった特定の人物ではなく、名もなき「考える人間」という普遍的なテーマを扱った点にあります。ロダン自身は、この像を単なる詩人ダンテの肖像から、より普遍的な「創造する者」の象

徴へと昇華させていきました。それは、夢想にふけるだけでなく、その思索から何かを創造する力を持つ人間の姿であり、芸術家であるロダン自身の姿も投影されていたと考えられます。

現在、この像は世界中の多くの美術館で目にすることができます。これは、ロダンが石膏の原型から複数のブロンズ像を鋳造することを許可していたためです。フランスの法律では、作家の死後、原型から12体まで鋳造されたものを「オリジナル」と認めており、これらが世界各地に所蔵されています。

「考える人」の名付けの親は誰か

元々は「詩人」と呼ばれていたこの作品が、いつしか「考える人(Le Penseur)」という名前で世界中に知られるようになりました。この名付け親については複数の説がありますが、鋳造所の職人たちがきっかけだったという話が有力です。

作品を見た職人たちが、その姿がミケランジェロの彫刻「イル・ペンシエロ―ソ(思索する人)」に似ていることから、愛情を込めて「考える人」と呼び始めたと言われています。この愛称が自然と広まり、やがてロダン自身もこの名称を用いるようになり、公式な作品名として定着していったようです。

ロダンの多くの傑作を鋳造したアレクシス・リュディエ鋳造所の銘が刻まれた作品も多く残っており、職人たちがロダンの芸術を深く理解し、支えていたことがうかがえるエピソードです。

像の大きさは2種類ある

「考える人」には、大きく分けて2つのサイズのバージョンが存在します。一つは「地獄の門」のために作られたオリジナルサイズ、もう一つは単独のモニュメントとして制作された拡大作です。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 項目 | オリジナルサイズ | 拡大作(モニュメンタル) |

| 原型制作年 | 1881-82年頃 | 1902-03年頃 |

| 高さ | 約70cm | 約186cm |

| 特徴 | 「地獄の門」の最上部に設置されているサイズ。国立西洋美術館では常設展示室内で目にすることができる。 | パリ万博後に独立した作品として制作。公共の場に設置されることを想定しており、力強い存在感を持つ。 |

一般的に屋外などで目にする機会が多いのは、この拡大作のほうです。オリジナルサイズは、より間近でロダンの緻密な造形を確認できる魅力があります。両方のサイズを所蔵している美術館もあり、見比べてみるのも興味深いでしょう。

実物はどこにある?世界の美術館

「考える人」のオリジナル鋳造作品は、世界中の名だたる美術館に収蔵されています。日本国内はもちろん、海外旅行の際に訪れることができるかもしれません。

日本国内の主な所蔵館

- 国立西洋美術館(東京・上野): 前庭に拡大作、館内にオリジナルサイズ、そして「地獄の門」と、3体の「考える人」が揃っています。

- 静岡県立美術館(静岡): ロダン館があり、30点以上のロダン作品とともに「考える人」を鑑賞できます。

- 京都国立近代美術館(京都):前庭の噴水のところにあります。

- 名古屋市博物館(愛知):リニューアル工事に伴い、2023年秋から約3年間、岩手県の陸前高田市立博物館に貸し出されて展示されています。

海外の主な所蔵館

- ロダン美術館(フランス・パリ): 作者の名を冠した美術館。庭園に佇む「考える人」は必見です。

- ロダン美術館(アメリカ・フィラデルフィア):フランス国外で世界最大級のロダンコレクションを誇ります。

- メトロポリタン美術館(アメリカ・ニューヨーク):世界的名画や彫刻など、他の歴史的傑作と共に鑑賞できます。

- ニイ・カールスベルグ・グリプトテク美術館(デンマーク・コペンハーゲン):カールスバーグ創設者による美術館。美しい冬の庭園も魅力。

これらの美術館にあるのは、フランス政府の許可を得て正式に鋳造された「本物」です。訪れる機会があれば、その圧倒的な存在感をぜひ肌で感じてみてください。

日本で有名な上野の考える人

日本で最も有名な「考える人」といえば、東京・上野公園にある国立西洋美術館の前庭に設置されたものでしょう。この像は、実業家・松方幸次郎が収集した「松方コレクション」の一部として日本にもたらされました。

松方は、日本の若い芸術家たちに本物の西洋美術を見せたいという情熱から、ロダン本人や関係者と直接交渉し、数多くの作品を収集しました。国立西洋美術館の前庭にある「考える人(拡大作)」や「地獄の門」も、そのコレクションが核となっています。

この「考える人」はロダンの死後である1926年に鋳造されたものですが、正当な手続きを経て作られたオリジナルの1体です。風雨にさらされながらも屋外に展示されているのは、元々が屋外設置を想定して作られたブロンズ像であり、その環境でこそ最も作品が映えるという考えに基づいています。日本の美術の発展を願った松方の思いと共に、今日も静かに思索を続けているのです。