印象派の巨匠クロード・モネ。彼の名を冠する作品の中でも、特に晩年の作品群は多くの人々を魅了し続けています。モネ最後の作品と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、オランジュリー美術館を飾る壮大な晩年の睡蓮の連作ではないでしょうか。しかし、彼の最晩年を彩ったのは睡蓮だけではありませんでした。

ジヴェルニーの庭に咲き誇ったモネ最後の作品とされる薔薇の連作や、手術前後の視界を描いたとされるモネのバラの庭から見た家、そして情熱的な赤が画面を覆うモネの薔薇の小道など、晩年作品には画家の内面が色濃く反映されています。これらの作品には、モネの最初の作品とは明らかに異なる、力強くもどこか物悲しい雰囲気が漂います。その背景には、晩年の病気である白内障と、それによるモネの視力の変化が深く関わっていました。

この記事では、モネの画業の出発点から、白内障という困難を乗り越えて生み出された晩年の作品群、そして画家人生の集大成である『睡蓮』大装飾画に至るまでの軌跡を、作品の特色とともに詳しく解説します。

- モネの画風が晩年にかけてどのように変化したかが分かる

- 白内障という病が作品に与えた具体的な影響を深く理解できる

- 晩年の代表作である『睡蓮』と『薔薇』シリーズの位置づけが明確になる

- モネの画家人生の集大成とされる『睡蓮』大装飾画の全貌が掴める

モネ最後の作品へ繋がる晩年の作風変化 ~睡蓮と薔薇~

- 画業の原点、モネの最初の作品とは

- 抽象へと向かう晩年作品の特色

- モネを襲った晩年の病気、白内障

- 白内障がモネの視力に与えた影響

- 晩年の作品に特徴的な赤色の世界

画業の原点、モネの最初の作品とは

クロード・モネの画家としてのキャリアは、運命的な出会いから始まりました。現在確認されている彼の最も初期の油彩作品は、1858年に描かれた『ルエルの眺め』とされています。

モネは若い頃、故郷ル・アーヴルで人物の特徴を大げさに描くカリカチュア(戯画)で評判を得て、小遣いを稼いでいました。しかし、1856年頃に風景画家ウジェーヌ・ブーダンと出会ったことが、彼の芸術的人生を決定づけます。ブーダンは、アトリエにこもって制作するのが主流だった当時において、戸外で陽光の下、刻々と変化する自然を描くことの重要性を説きました。

ブーダンの導きにより、モネは初めて屋外での絵画制作に臨みます。この経験を通じて、彼は光そのものを描くことに目覚め、後の「光の画家」としての礎が築かれました。まさにこの『ルエルの眺め』は、モネが光の探求へと踏み出した記念すべき第一歩であり、師であるブーダンの作品とともに展覧会に出品された、彼の画業の真の原点と言える作品なのです。

抽象へと向かう晩年作品の特色

モネの晩年の作品群は、それまでの画業とは明らかに一線を画し、画家の内面へと深く沈潜していくような大きな変化を見せます。それは、身近な自然の中に無限の宇宙を見出し、目に見える形を超えた光と色彩の本質に迫ろうとする、画家の精神的な旅路そのものでした。

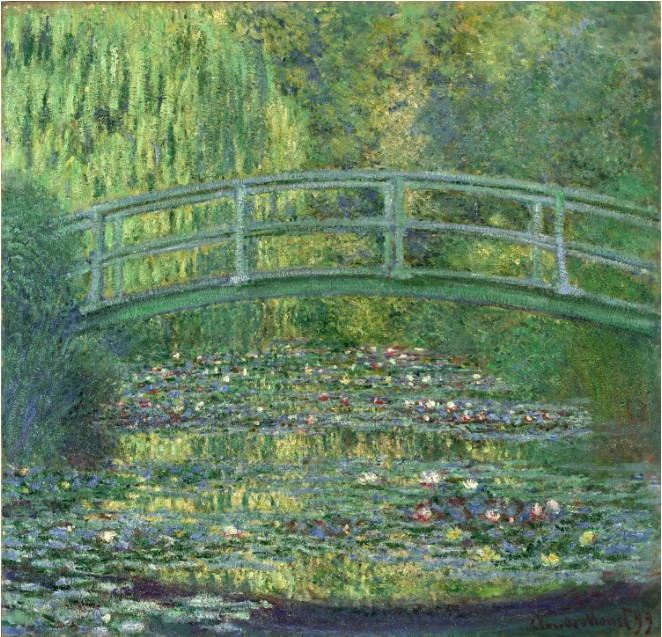

まず、制作の舞台が、自ら心血を注いで造り上げたジヴェルニーの庭という、ごく限られた空間に絞り込まれていきます。かつてフランス各地を旅し、多様な風景を描いてきた画家は、睡蓮の浮かぶ池や日本風の太鼓橋、薔薇の咲く小道といった、ごくわずかなモチーフを執拗に繰り返し描くようになりました。これは、同じ対象と何度も向き合うことで、その表面的な姿の奥にある、光と大気が織りなす真実を探求する行為だったのです。

そして、その探求の中で色彩の使い方も大きく変わります。白内障の影響も創造の糧としながら、自然を忠実に再現する色から、画家の感情を直接映し出すかのような主観的な色へと移行しました。燃えるような赤や深い紫が画面を支配し、筆遣いはより大胆で力強さを増していきます。この激しいタッチによって対象の輪郭は溶け合い、絵具そのものが持つ物質感(マチエール)が、描かれたもの以上に強い存在感を放つようになるのです。

この芸術的探求は、最終的に絵画のあり方そのものを変容させるに至ります。特にオランジュリー美術館に収められた『睡蓮』の大装飾画では、画面がかつてないほど巨大化し、風景画に不可欠であった地平線も消失します。これにより、鑑賞者は絵画の前にただ「立つ」のではなく、絵画の生み出す光と色彩の空間に「包み込まれる」という、全く新しい芸術体験をすることになります。

このように、晩年のモネの作品に見られる変化は、単なるスタイルの変更ではありません。それは、印象派の巨匠がその枠組みを自ら打ち破り、20世紀の抽象絵画へと繋がる道を切り拓いた、革新的な挑戦の記録と言えるでしょう。

モネの画業における作風の変遷

| 時期 | 主な特徴 | 代表的なモチーフ・シリーズ |

| 初期 (1858-1870年代) | 戸外制作による光の描写。明るい色彩と素早い筆致。 近代的な都市風景や自然。 | 『印象、日の出』 『サン=ラザール駅』 アルジャントゥイユの風景 |

| 中期(1880-1890年代) | 「連作」の開始。 同じモチーフを異なる光の下で描く。 光と大気の変化の追求。 | 『積みわら』 『ポプラ並木』 『ルーアン大聖堂』 |

| 晩年(1900-1926年) | 主題の限定(ジヴェルニーの庭)。主観的な色彩、大胆な筆触。 形態の溶解、画面の大型化と抽象化。 | 『睡蓮』 『日本の橋』 『薔薇の小道』 |

モネを襲った晩年の病気、白内障

晩年のモネの作風に劇的な変化をもたらした最大の要因の一つが、長年彼を苦しめた病気、白内障です。モネは1912年、72歳の時に公式に両目の白内障と診断されましたが、症状の自覚は1908年頃からあったとされています。

白内障は、眼球の中にある水晶体というレンズの役割を果たす組織が、主に加齢によって白く濁る病気です。水晶体が濁ると、光がうまく網膜まで届かなくなり、視界がかすんだり、ぼやけて見えたり、光を異常に眩しく感じたりします。

とりわけ画家であるモネにとって深刻だったのは、色彩認識の変化でした。水晶体が黄色味を帯びて濁ることで、視界全体が黄色がかって見える「黄視症(おうししょう)」という症状が現れ、特に青や紫といった短波長の光を識別しにくくなります。当時の白内障手術は現代ほど安全ではなく、失明のリスクも高かったため、モネは手術を受けることを長年ためらい続けました。この視覚の変化という避けられない試練と向き合いながら制作を続ける中で、彼の芸術は新たな次元へと変容を遂げていったのです。

白内障がモネの視力に与えた影響

白内障の進行は、モネの視力、とりわけ色彩を正確に捉える能力に深刻な影響を及ぼしました。水晶体の混濁が進むにつれて、彼の眼はフィルターがかかったようになり、外界の光景は本来の色とは異なって見えるようになります。

この苦悩は、モネが友人であるギュスターヴ・ジェフロワに宛てた手紙にも克明に記されています。

「もはや私は、自分がかつて使っていた色彩の本当の価値を見ることができない。赤は泥臭く見え、ピンクは生気がなく、中間色や低いトーンの色は消え失せてしまう」

この言葉からは、自らの色彩感覚との間に生じたズレに対する、芸術家としての深い絶望が伝わってきます。

具体的には、青と緑、ピンクと紫といった隣接する色の区別が困難になりました。特に、短波長の光である青色を水晶体が通さなくなり、青と黒の識別がほとんどできなくなったと考えられています。このため、手術前の作品では青系の絵具の使用が著しく減少する傾向が見られます。対象の輪郭もぼやけ、細部を描き分けることが難しくなったことも、形態が溶解し、色彩と光の印象を優先する晩年の作風を加速させる一因になったと言えるでしょう。

晩年の作品に特徴的な赤色の世界

モネの晩年の作品、特に1915年から1922年頃にかけて描かれた作品群を特徴づけるのが、燃えるような赤やオレンジ、黄色といった暖色系の多用です。この強烈な色彩世界は、白内障による「黄視症」の影響が色濃く反映された結果と考えられています。

前述の通り、水晶体が黄色く濁ると、視界はまるで黄色いサングラスをかけているかのような状態になります。色相環において黄色の補色にあたる青や紫が見えにくくなる一方で、赤やオレンジ、黄色といった暖色系の色はより強く、鮮やかに感じられるようになります。

『日本の橋』や『睡蓮』の一部の作品では、水面が赤銅色に描かれたり、橋が不自然なまでに赤く表現されたりしています。これらは、モネが実際に見ていたであろう特異な色彩世界をキャンバス上に再現しようとした試みと捉えることができます。しかし、これを単なる病状の記録と見るのは早計かもしれません。むしろモネは、この避けられない視覚の変化を逆手に取り、それまで以上に情熱的で、主観的な感情を表現するための新たな絵画言語として、この「赤色の世界」を創造的に用いたのではないでしょうか。

究極の到達点、モネ最後の作品『睡蓮』

- 繰り返し描かれたモネの薔薇の小道

- モネのバラの庭から見た家が示す視界

- モネ最後の作品とされる薔薇の連作

- 画業の集大成、晩年の睡蓮シリーズ

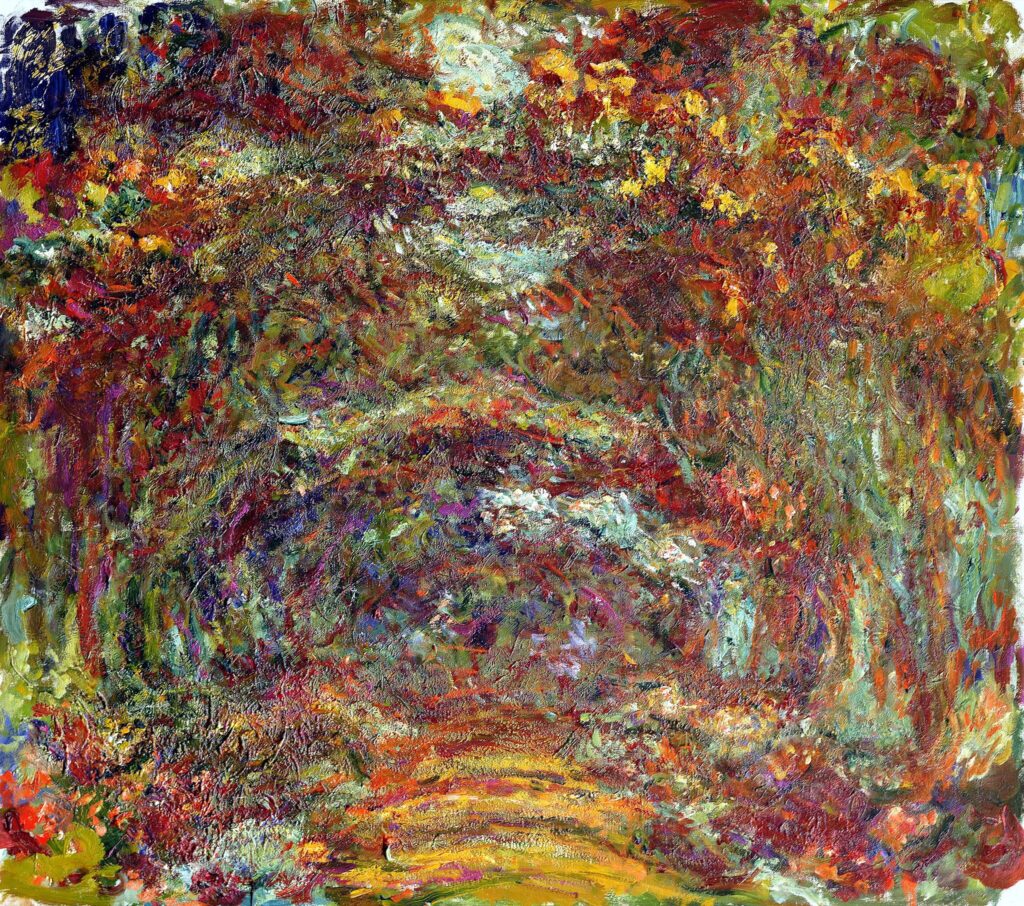

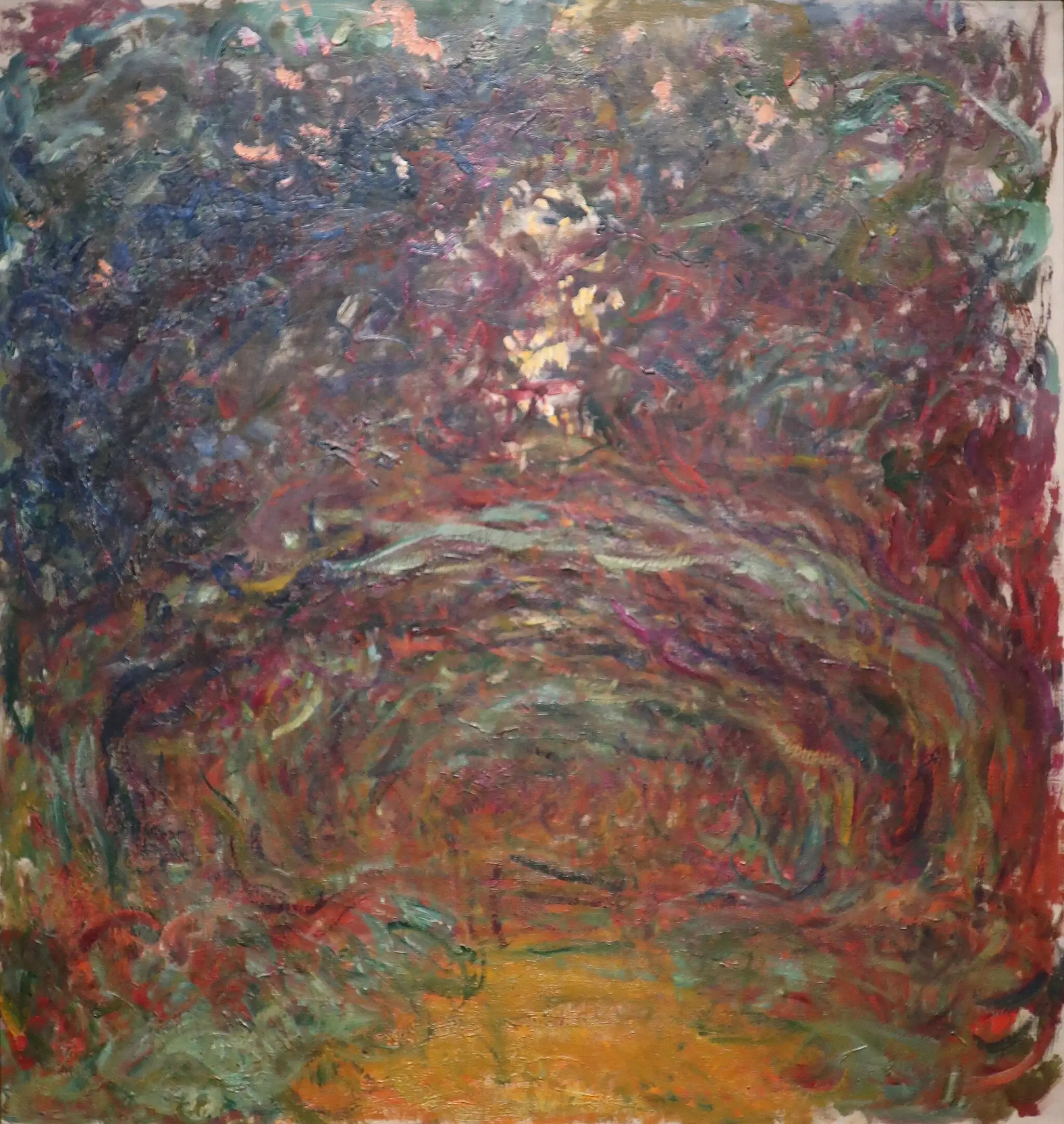

繰り返し描かれたモネの薔薇の小道

『睡蓮』シリーズと並行し、晩年のモネが情熱を注いで描き続けた重要なモチーフに『薔薇の小道』があります。この小道は、ジヴェルニーの邸宅の正面から、彼が心血を注いで造り上げた「水の庭」へと続く場所にあり、モネにとって日常の中にある創造の源泉でした。

このシリーズで描かれるのは、薔薇のアーチが作り出す幻想的な光と影の戯れです。特に白内障が進行していた時期の作品では、具体的な風景描写から大きく逸脱していきます。道やアーチ、そして咲き誇る薔薇の輪郭はほとんど見分けがつかないほどに溶け合い、黄色、赤、緑の絵具が激しい筆触で塗り重ねられています。

画面全体が色彩の渦と化し、まるで抽象画のような様相を呈するこれらの作品は、鑑賞者に強烈な印象を与えずにはおきません。それは、失明の恐怖と闘い、衰えゆく視力の中でなお美を捉えようとする画家の、内なる情念の爆発のようにも見えます。この『薔薇の小道』は、モネの最も内面的な部分を垣間見せると同時に、彼の芸術が到達したもう一つの極致を示す重要な作品群です。

モネのバラの庭から見た家が示す視界

モネの晩年の作品の中でも、特に画家の主観的な視覚体験を雄弁に物語るのが、1923年の白内障手術の前後にかけて描かれたとされる『バラの庭から見た家』です。この作品は、モネが経験したであろう二つの異なる視界を、一枚のキャンバスの左右、あるいは対となる作品として描き分けた、極めて特殊な作例として知られています。

モネは手術後、友人の医師に宛てた手紙の中で以下のように書き記しました。

「手術をしていない左目で見ると、すべてが不快な黄色に見える。それに反して、手術をした右目で見ると、すべてが青く見える」

この驚くべき証言を裏付けるかのように、パリのマルモッタン・モネ美術館に所蔵されている作品は、同じ構図でありながら、その色彩表現が全く異なっています。

一方では、赤と黄色を基調とした混沌とした色彩で家や庭が描かれ、形態はほとんど溶解しています。これは手術前の白内障の目(黄視症)で見た世界と考えられます。もう一方では、青みがかった色調で描かれ、輪郭も比較的はっきりと認識できます。これは手術後の目(青視症)で見た世界を表現したものでしょう。この作品は、単なる風景画ではなく、一人の人間、一人の画家の「見ること」そのものをテーマとした、科学的記録にも等しい貴重な芸術作品なのです。

モネ最後の作品とされる薔薇の連作

モネの画家人生の最終章を飾るのは、壮大な『睡蓮』大装飾画であることは間違いありません。しかし、その陰で、画家の死の直前まで描かれていた薔薇の連作もまた、「モネ最後の作品」群として極めて重要な意味を持っています。

これらの作品は、白内障の手術を経てもなお、モネが破棄することなくアトリエに最後まで残したものでした。この事実は、画家自身がこれらの作品に特別な価値と愛着を抱いていたことを物語っています。特に最晩年の薔薇は、もはや特定の花の形を留めていません。太く、荒々しい筆致で塗りたくられた絵具の塊は、あたかも燃え盛る炎のようです。

そこでは、対象を写実的に描くという目的は完全に放棄され、色彩と筆触、そして絵具の物質感そのものが表現の主役となっています。これは、自然の光を捉えようとした印象派の理念から大きく飛躍し、画家の内なる情念や生命力そのものをキャンバスに叩きつけた、純粋な絵画的行為と言えるかもしれません。したがって、この薔薇の連作は、『睡蓮』が示す静謐な自然との融合とは対照的に、画家の魂の叫びを伝えるもう一つの「最後の作品」であり、20世紀の抽象表現主義を予見した傑作として高く評価されています。

画業の集大成、晩年の睡蓮シリーズ

クロード・モネが約30年もの歳月を捧げた『睡蓮』シリーズは、彼の芸術の代名詞であり、その探求の最終的な到達点を示しています。中でも、彼の死後にパリのオランジュリー美術館に設置された『睡蓮』大装飾画は、モネの画家人生のすべてを懸けた集大成と言えるでしょう。

この壮大なプロジェクトは、第一次世界大戦の終結を記念して、フランス国家に平和のモニュメントを寄贈したいというモネ自身の強い意志から始まりました。当時、モネはすでに高齢で、白内障による視力の悪化にも苦しめられていました。制作は困難を極め、一時は完成を諦めかけましたが、友人で当時の首相でもあったジョルジュ・クレマンソーの励ましに支えられ、不屈の精神で筆を執り続けたのです。

初期の睡蓮が池のほとりの柳や太鼓橋を含む風景として描かれていたのに対し、晩年の大装飾画では視点が水面へと大胆にクローズアップされています。そこには地平線が存在せず、鑑賞者は水面に映り込む空や雲、そして水中に揺らめく水草が織りなす無限の空間に包み込まれます。モネが目指したのは、単なる絵画の展示ではなく、光と色彩に満たされた「瞑想のための安息所」を創り出すことでした。この革新的な発想は、従来の絵画の概念を大きく超えるものでした。

総括:モネ最後の作品『睡蓮』『薔薇』とは

この記事では、クロード・モネの最後の作品に至るまでの画業の変遷と、その背景にある白内障との闘いについて詳しく解説しました。最後に、本記事の要点を以下にまとめます。

- モネの画業は風景画家ブーダンとの出会いと戸外制作から始まった

- 現存する最初期の油彩画は1858年の『ルエルの眺め』とされる

- 晩年の作品はジヴェルニーの庭という限られた主題に集中した

- 作風は色彩の主観化、筆触の自由化、形態の溶解、画面の大型化が特徴

- 後の抽象表現主義に大きな影響を与える革新的なスタイルを確立した

- 作風変化の大きな要因として1912年に診断された白内障があった

- 白内障による黄視症で視界が黄色がかり青色が見えにくくなった

- そのため晩年の作品では赤や黄色といった暖色系の色彩が多用された

- 『薔薇の小道』連作は白内障の影響と画家の内面を色濃く映している

- 『バラの庭から見た家』は手術前後の二つの異なる視界を描いたとされる

- 最晩年の薔薇の連作も画家が手元に残した重要な「最後の作品」群である

- 約30年間続いた『睡蓮』シリーズはモネのライフワークであった

- 特にオランジュリー美術館の『睡蓮』大装飾画が画業の集大成と位置づけられる

- この大作は友人クレマンソーの励ましに支えられ完成に至った

- 大装飾画は鑑賞者を360度包み込む没入型の芸術空間を創出した

- モネ最後の作品は、自然との対話と自己の内面の探求の究極の結晶である