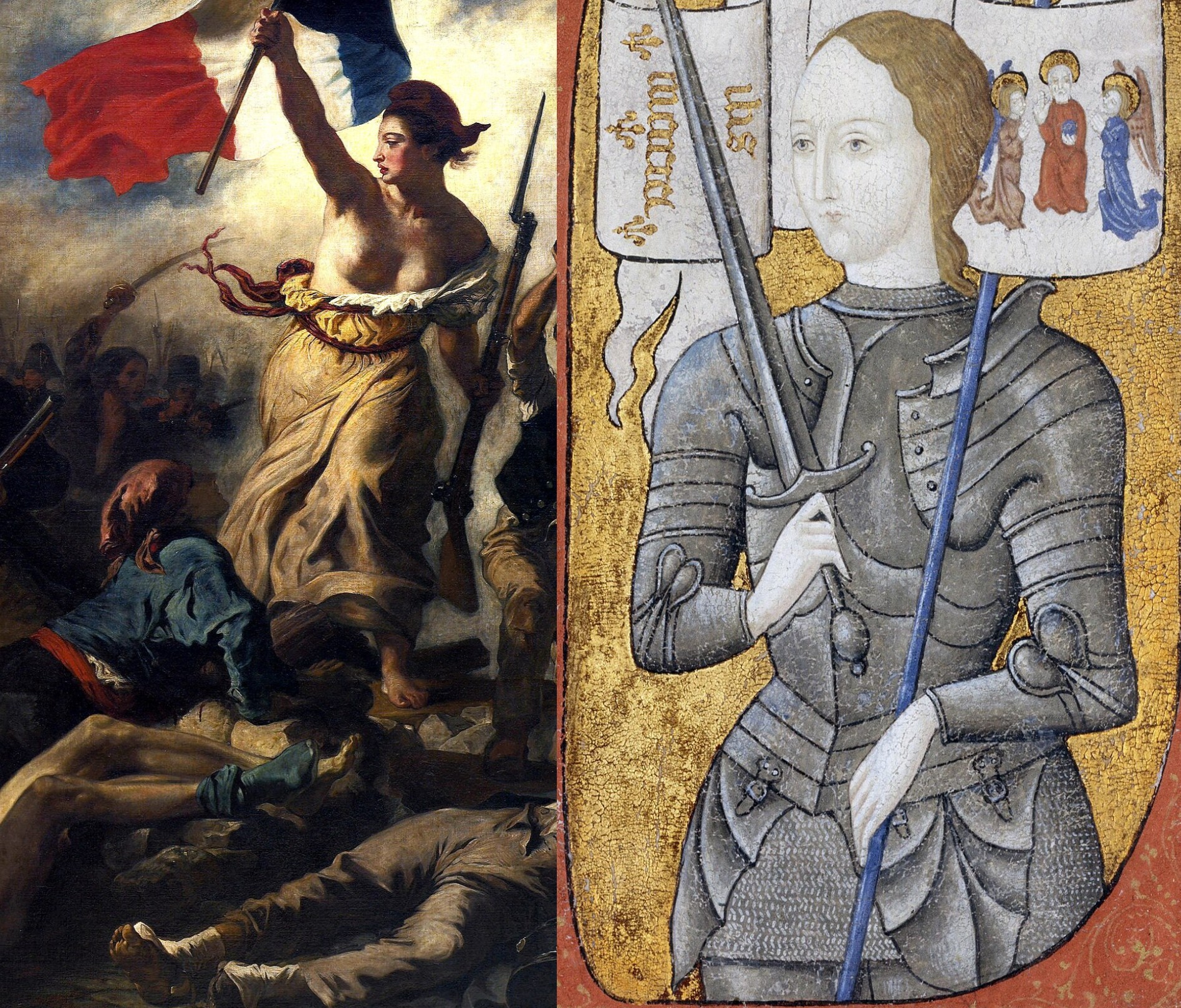

「民衆を導く自由の女神」に描かれた女性はジャンヌ・ダルクだと思っていませんか。実は多くの方がそう考えていますが、それは事実とは異なります。

この絵画の解説を通じて、作品の本当の背景や、なぜ胸がはだけているのかといった疑問に答えます。中央の女性はマリアンヌという象徴であり、彼女が何をした人物なのか、そして足元に描かれた死体の意味まで掘り下げていきます。このジャンヌダルクの絵画と間違われやすい作品は、作者ドラクロワの最高傑作の一つです。

この記事では、作品の魅力やドラクロワの他の作品にも触れながら、実物はどこにあるのか、過去に日本で展示されたことはあるのか、といった情報まで網羅的にご紹介します。

- 女神がジャンヌ・ダルクではない理由

- 絵画が描かれた本当の歴史的背景

- 作者ドラクロワと他の作品の魅力

- 作品を鑑賞できる場所と日本での展示歴

「民衆を導く自由の女神」はジャンヌ?絵の解説

- ジャンヌダルクの絵画ではない?

- マリアンヌとは?何をした人物か

- 絵画の背景を解説!七月革命とは

- なぜ胸がはだけているのか?

- 足元に転がる死体の意味とは

ジャンヌダルクの絵画ではない?

「民衆を導く自由の女神」に描かれている中心の女性は、ジャンヌ・ダルクではありません。これは非常によくある誤解の一つですが、明確に否定できます。

その理由は、二人が活動した時代が全く異なるからです。ジャンヌ・ダルクは15世紀のフランスで、百年戦争においてフランス軍を率いて戦った歴史上の人物です。一方で、この絵画が題材としているのは1830年に起こった「フランス七月革命」という、19世紀の出来事です。つまり、両者の間には約400年もの隔たりがあります。

ジャンヌ・ダルクもフランスを救った英雄として、絵画の題材になることは多いです。しかし、このドラクロワの作品に関しては、フランスの自由と共和制を象徴する別の存在が描かれているのです。力強く民衆を導く姿がジャンヌ・ダルクのイメージと重なるため混同されやすいのですが、全くの別人格と考えるのが正しい理解となります。

マリアンヌとは?何をした人物か

この絵画の中心に描かれている女性は、「マリアンヌ」という名前で知られています。ただし、マリアンヌはジャンヌ・ダルクのような実在の人物ではありません。彼女は、フランス共和国の理念である「自由・平等・友愛」を象徴する、擬人化された架空の存在です。

マリアンヌは、フランス共和国を象徴するシンボルとして、フランス国内の様々な場所で見ることができます。例えば、役所の胸像や切手、ユーロ導入前のフラン硬貨のデザインなどにも採用されていました。彼女は、特定の個人の功績を称えるものではなく、フランス国民が共有する価値観そのものを表しているのです。

マリアンヌの象徴的な装飾

絵画の中のマリアンヌは、いくつかの象徴的なアイテムを身に着けています。

- フリジア帽: 彼女がかぶっている赤い帽子は「フリジア帽」と呼ばれます。古代ローマで奴隷が解放された際にかぶった帽子に由来し、フランス革命以降、「自由」の象徴となりました。

- 三色旗(トリコロール): 右手に高く掲げている旗は、言わずと知れたフランス国旗です。これもまた、フランス共和国の理念を象こ徴しています。

このように、マリアンヌは歴史上の特定の誰かではなく、フランス国民の精神的な支柱であり、自由を勝ち取るための闘争を導く女神として描かれているのです。

絵画の背景を解説!七月革命とは

この作品が描いているのは、1830年7月にパリで発生した「七月革命」の市街戦の様子です。歴史の教科書でよく目にする「フランス革命(1789年)」とは異なる出来事なので、注意が必要です。

フランス革命によって一度は王政が倒れましたが、その後ナポレオンによる帝政を経て、彼の失脚後には再び王が国を治める「復古王政」の時代に戻ってしまいました。シャルル10世の治世下では、言論弾圧や選挙権の制限など、国民の自由を奪う政策が次々と打ち出され、民衆の不満は頂点に達します。

そして1830年7月27日から29日の3日間、学生、労働者、ブルジョワジー(中産階級)といった幅広い階層の市民が蜂起しました。彼らはバリケードを築いて国王軍と戦い、ついにシャルル10世を退位に追い込みます。この絵には、シルクハットの紳士(ブルジョワジー)や労働者、二丁拳銃を持つ少年(学生)など、様々な階層の人々が共に戦う姿が描かれており、「フランス国民みんなが怒っている」という強いメッセージが込められています。

二つの革命の主な違いを以下にまとめます。

| 項目 | フランス革命 | 七月革命 |

| 発生年 | 1789年 | 1830年 |

| 主な標的 | ルイ16世の絶対王政 | シャルル10世の復古王政 |

| 主な結果 | 王政の打倒と共和制の樹立 | 復古ブルボン朝の打倒 |

| 芸術作品 | (直接描いた有名な作品は少ない) | 『民衆を導く自由の女神』 |

このように、『民衆を導く自由の女神』は、自由を求めて再び立ち上がった民衆の熱狂と勝利の瞬間を描いた、歴史的な記録画としての側面も持っているのです。

なぜ胸がはだけているのか?

女神マリアンヌの胸がはだけている描写は、多くの人が疑問に思う点かもしれません。これには、わいせつな意図は全くなく、明確な象徴的意味が存在します。

この表現は、彼女が人間ではなく、理念を擬人化した存在であることを示唆しています。古代ギリシャやローマの彫刻で、神々が理想的な肉体をもって表現されたように、ドラクロワはマリアンヌを古典的な女神の姿になぞらえました。

そして、はだけた胸は「母性」の象徴とされています。ここで言う母性とは、子供を育む母親の愛情だけでなく、国民を育み守る「祖国愛」をも意味します。つまり、マリアンヌは全ての市民にとっての母なるフランスであり、その母が子である民衆を自由へと導いている、という構図になっているのです。この描写は、戦いの激しさや生々しさだけでなく、革命の根底にある崇高な理念と、国民の祖国への愛情を表現するために不可欠な要素だったと考えられます。

足元に転がる死体の意味とは

絵画の手前、女神マリアンヌの足元には、複数の兵士や市民の死体が横たわっています。この生々しい描写は、革命が美しい理想だけで成し遂げられたものではなく、多くの犠牲の上に成り立っているという厳しい現実を伝えています。

ドラクロワは、革命の輝かしい側面だけでなく、その影にある死や破壊といった悲劇も隠さずに描きました。これは、彼がロマン主義の画家として、人々の感情や現実のドラマをありのままに表現しようとした姿勢の表れです。

足元の死体は、自由を勝ち取るために命を落とした名もなき人々への敬意を示すと同時に、革命という行為が伴う暴力性と多大な代償を鑑賞者に突きつけています。この対比によって、マリアンヌが掲げる三色旗の輝きと、彼女が導く民衆の勝利が、より一層ドラマティックで感動的なものとして際立つのです。したがって、この描写は単に残酷な場面を描いたのではなく、作品に深みとリアリティを与えるための重要な構成要素と言えます。

「民衆を導く自由の女神」ジャンヌ以外の魅力

- 作者ドラクロワはどんな画家?

- ドラクロワ作品の魅力に迫る

- ドラクロワの他の代表作品を紹介

- 実物はどこにある?ルーヴル美術館

- 日本での展示はあった?

- 「民衆を導く自由の女神」ジャンヌ説のまとめ

作者ドラクロワはどんな画家?

この歴史的名画を制作したのは、ウジェーヌ・ドラクロワ(1798年-1863年)です。彼は19世紀のフランスを代表する画家であり、美術史における「ロマン主義」という流れを牽引した中心人物として知られています。

ドラクロワが登場する前の画壇では、古代ギリシャ・ローマ美術のような均整の取れた様式美や、デッサン(線)の正確さを重視する「新古典主義」が主流でした。しかし、ドラクロワはそうした伝統的な形式よりも、色彩の力強さや筆遣いの躍動感を通じて、人間の激しい感情や情熱、物語のドラマ性を表現することを重視しました。

彼は、実際に起きた出来事を題材にした歴史画を多く手掛け、ジャーナリストのような視点で社会の動きを見つめていました。『民衆を導く自由の女神』も、彼自身が目撃した七月革命の熱気を、市民の側から描いた作品です。その革新的なスタイルは、当時の保守的な画家たちから批判されることもありましたが、後世の画家たち、特に印象派のモネやルノワールに絶大な影響を与えました。

ドラクロワ作品の魅力に迫る

ドラクロワの作品が持つ最大の魅力は、その圧倒的な情熱と躍動感にあります。彼の絵画は、まるで演劇のワンシーンを切り取ったかのようにドラマティックで、観る者の感情を強く揺さぶります。

この魅力を支えているのが、彼の巧みな「色彩」の扱いです。ドラクロワは、補色(色相環で反対に位置する色同士)を隣り合わせに置くことで、互いの色をより鮮やかに見せる効果を多用しました。これにより、画面全体に強烈なインパクトと視覚的な興奮が生まれます。

また、彼の筆遣いは非常に力強く、意図的に筆の跡を残すことで、描かれる対象の動きや質感をダイナミックに表現しています。計算され尽くした滑らかな仕上げを理想とした新古典主義とは対照的に、ドラクロワの作品には画家自身の感情が直接キャンバスに叩きつけられたかのような生々しさが宿っているのです。これらの理由から、彼の作品は静的な鑑賞物というより、まるで音楽を聴いているかのような高揚感を鑑賞者にもたらします。

ドラクロワの他の代表作品を紹介

『民衆を導く自由の女神』以外にも、ドラクロワはその才能を存分に発揮した数多くの傑作を残しています。ここでは、特に有名な3つの作品を簡単にご紹介します。

キオス島の虐殺(1824年)

ギリシャ独立戦争の際に、オスマン・トルコ軍によってキオス島の住民が虐殺された事件を題材にした作品です。打ちひしがれた人々の絶望や苦しみが、衝撃的なリアリティをもって描かれており、発表当時はその凄惨な描写から「絵画の虐殺」とまで酷評されました。しかし、この作品でドラクロワの名声は一気に高まります。

サルダナパールの死(1827年)

古代アッシリアの王サルダナパールの最期を描いた、絢爛かつ退廃的な雰囲気の作品です。敵軍に宮殿を包囲された王が、自らの財産や愛人たちを道連れに死を選んだという伝説に基づいています。渦巻くような構図と官能的な色彩が、死とエロティシズムの入り混じった壮大なスペクタクルを創り出しています。

フレデリック・ショパンの肖像(1838年)

ドラクロワは、作曲家ショパンや作家ジョルジュ・サンドといった同時代の芸術家たちとも深い親交がありました。この肖像画は、友人であったショパンの内面にある苦悩や情熱を見事に捉えた作品として高く評価されています。元々はサンドとショパンが一緒に描かれた二連肖像画でしたが、後に分割されてしまいました。

これらの作品はすべて、パリのルーヴル美術館で鑑賞することができます。

実物はどこにある?ルーヴル美術館

『民衆を導く自由の女神』の実物は、フランスのパリにあるルーヴル美術館に所蔵されており、常設展示されています。ルーヴル美術館は世界で最も有名な美術館の一つであり、年間を通して多くの観光客や美術ファンがこの作品を一目見ようと訪れます。

この絵画は、縦260cm、横325cmという非常に大きな作品で、その迫力は写真や本で見るのとは比べものになりません。美術館内では、ドラクロワのライバルであった新古典主義の画家アングルの代表作『グランド・オダリスク』と同じ部屋に展示されており、19世紀フランス絵画の二大潮流を比較しながら鑑賞できる贅沢な空間となっています。

もしフランスへ旅行する機会があれば、ぜひルーヴル美術館に足を運び、歴史を動かした民衆のエネルギーと、それを描き切ったドラクロワの情熱を肌で感じてみてください。

日本での展示はあった?

『民衆を導く自由の女神』は、過去に一度だけ日本で展示されたことがあります。

それは1999年に開催された「日本におけるフランス年」という文化交流事業の一環としてでした。この特別な機会に、ルーヴル美術館の至宝であるこの作品が、東京国立博物館に約1ヶ月間貸し出されたのです。当時、この名画を日本国内で直接鑑賞できるまたとないチャンスとして、大きな話題を呼びました。

ちなみに、このときフランスへのお返しとして日本から貸し出されたのが、奈良・法隆寺の国宝「百済観音像」でした。美術品を通じた国家間の交流の中でも、特に象徴的な出来事として記憶されています。現在のところ、再び日本で展示されるという具体的な計画はありませんが、この1999年の出来事は、日本とフランスの文化的な繋がりの深さを示す貴重な事例です。

「民衆を導く自由の女神」ジャンヌ・ダルク説のまとめ

この記事で解説した「民衆を導く自由の女神」に関する重要なポイントを、以下に箇条書きでまとめます。

- 絵画の中心に描かれた女性はジャンヌ・ダルクではない

- 女性の正体はフランス共和国を象徴する架空の人物「マリアンヌ」

- マリアンヌは「自由・平等・友愛」の擬人化されたシンボル

- 描かれている歴史的事件は1789年のフランス革命ではない

- 題材は1830年に起きた「フランス七月革命」の市街戦

- 作者は19世紀フランスロマン主義を代表する画家ウジェーヌ・ドラクロワ

- はだけた胸は「母性」と「祖国愛」を象徴している

- 足元の死体は革命に伴う犠牲と現実を表現

- シルクハットの男性など様々な階層の市民が共に戦う姿が描かれている

- 絵画の本来の題名は『民衆を導く自由』

- 実物はパリのルーヴル美術館に常設展示されている

- 作品の大きさは縦2.6メートル、横3.25メートルに及ぶ

- ドラクロワのライバルは新古典主義の画家アングル

- 過去に一度だけ、1999年に日本で展示されたことがある

- その際の会場は東京国立博物館だった