こんにちは。「アートの地図帳」のさとまるです。

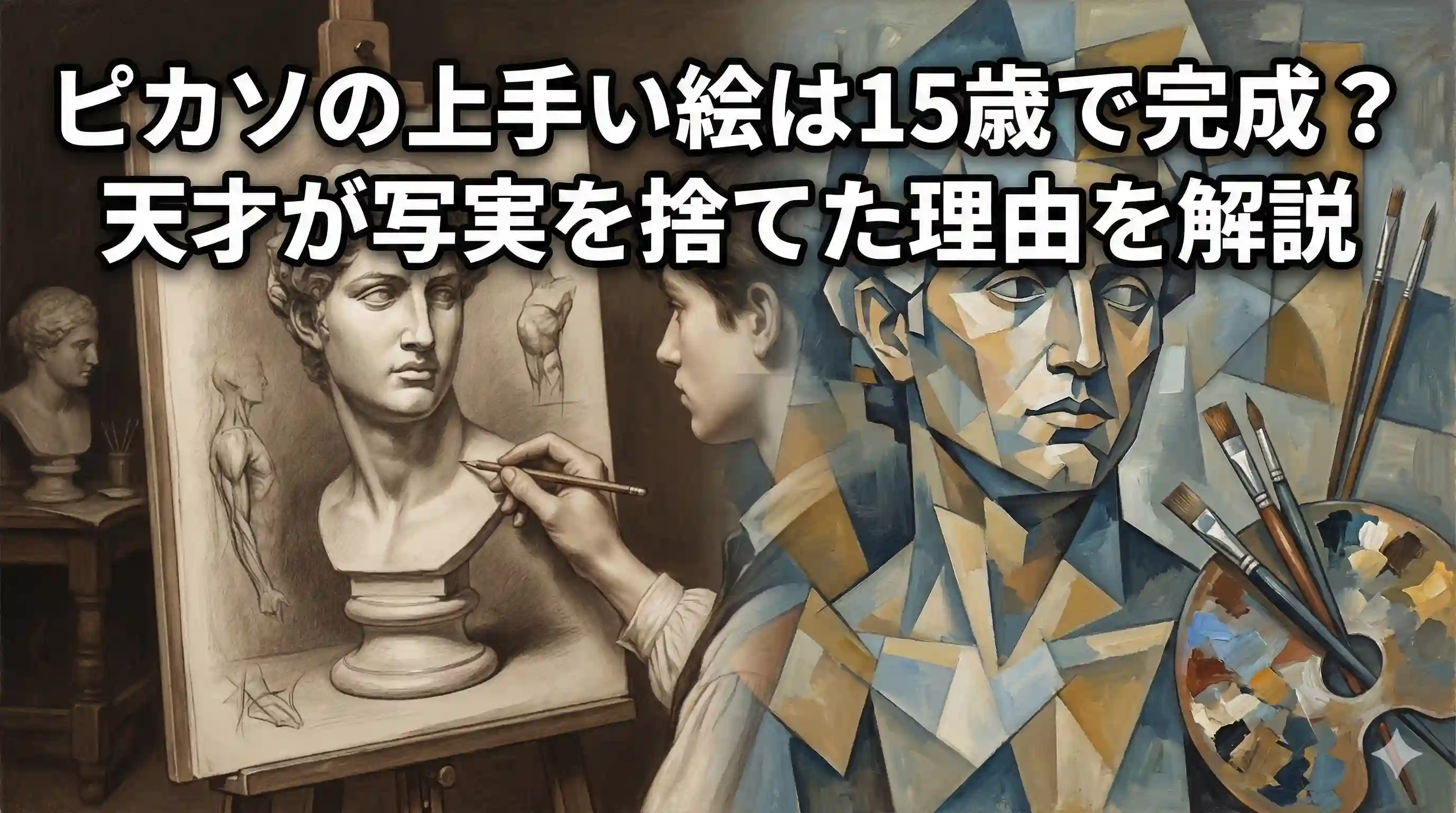

ピカソといえば、目がバラバラの位置にあったり形が崩れていたりと、いわゆる変な絵をイメージする方が多いかもしれません。でも、ピカソの絵をネットで検索していると、実は彼が若い頃に驚くほどリアルで美しい絵を描いていたことがわかります。なぜ、これほど本気で描けば上手いピカソがあのような抽象的なスタイルに変わっていったのか。

その理由は、彼の天才的なデッサン力と、当時の社会の変化にありました。

この記事では、ピカソが15歳や16歳で到達していた写実画の評価や、彼が目指した芸術の真実について、私と一緒に楽しく探っていきましょう。

- 10代で既にプロを凌駕していたピカソの驚異的なデッサン力と写実技術

- 代表作『初聖体』や『科学と慈愛』に見る、完璧すぎる光と質感の表現

- なぜ「上手い絵」を捨てたのか?写真の登場や時代が求めた新しい芸術の形

- 晩年に辿り着いた「子供のような絵」という究極の境地と、一筆書きの凄み

15歳の衝撃!ピカソの上手い絵が証明する天才性

ピカソの画業を語る上で、まず私たちが知っておかなければならないのは、彼が「最初から変な絵を描いていたわけではない」ということです。むしろ、彼は誰よりも完璧に「普通の上手い絵」をマスターしていました。

初期の代表作にみる驚異的な写実表現の凄さ

ピカソがまだ10代前半だった頃、彼は既に大人の画家が一生をかけて目指すような、極めてアカデミックで正確な写実技術を手にしていました。この時期のピカソの作品を初めて見る人は、そのあまりの「普通の上手さ」に言葉を失います。彼は画家であり美術教師でもあった父ホセ・ルイス・ブラスコから、徹底的なスパルタ教育を受けました。石膏デッサン、解剖学、生体モデルの写生……。ピカソはこれら美術の基礎体力を、思春期を迎える前にすべて完遂していたのです。

当時のスペインでは、ルネサンス以来の伝統である「いかに現実を忠実に、かつ美しく再現するか」というアカデミズムが正解とされていました。ピカソはこのルールの中で、文字通り「無双」していました。彼の初期のクロッキーやデッサンを見ると、線の迷いが一切なく、物体の重みや空間の奥行きが完璧な比率で再現されていることがわかります。この圧倒的な基礎があったからこそ、後の破壊が可能になったわけですね。

私が特に驚くのは、彼が単に形を正確に写すだけでなく、その対象が持つ「生命感」までをも線の中に閉じ込めている点です。例えば、バルセロナの美術館に所蔵されている習作群を見ると、服のしわ一つ、モデルの指先の表情一つに、並外れた観察眼が宿っているのがわかります。この時期の彼にとって、「上手い」とは「現実という神の創造物を、完璧に紙の上に再構築すること」に他なりませんでした。この驚異的なスキルは、後の抽象化が単なる「デッサン力の欠如」ではないことを、これ以上ないほど雄弁に物語っています。

15歳で描いた初聖体が示す完璧な光の技巧

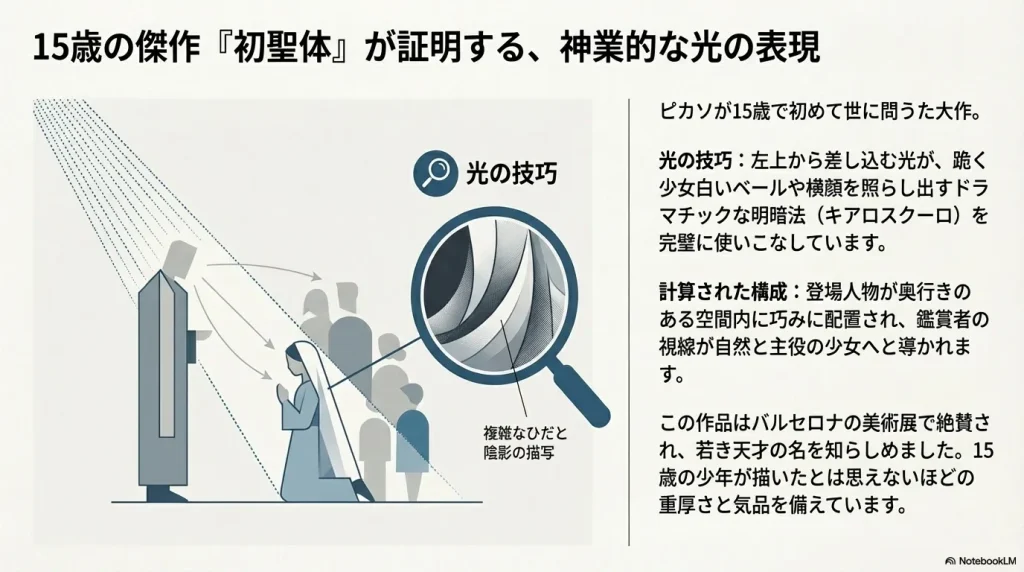

ピカソが15歳のときに制作した『初聖体』は、彼が初めて大規模な油彩画として世に問うた記念碑的な作品です。この絵を見たとき、私はその「光の扱い方」に鳥肌が立ちました。画面の中央で跪く少女が身にまとう真っ白なベールに注目してください。布の薄さ、その下に透ける衣服、重なり合うことで生まれる複雑な陰影。これらをピカソは、スペインの巨匠ベラスケスやスルバランが追求した「白の表現」の正統な後継者として描き切っています。

15歳の少年が、なぜこれほどまでにドラマチックなキアロスクーロ(明暗法)を使いこなせたのでしょうか。画面左上から差し込む神聖な光は、少女の横顔を優しく照らし出し、宗教儀式の厳粛な空気を余すところなく伝えています。構成においても、代父や代母、侍者といった登場人物が奥行きのある空間内に計算し尽くされた配置で描かれており、視線が自然と主役の少女へと導かれるようになっています。

さらに、この作品にはピカソの個人的な悲しみも投影されていると言われています。制作の前年、彼は最愛の妹コンチータを病で亡くしました。ピカソは神に「妹を助けてくれるなら、私はもう二度と絵を描かない」とまで誓ったそうですが、その願いは叶いませんでした。この「描くことへの罪悪感」と「描かずにはいられない業」という深い精神性が、15歳の作品とは思えないほどの重厚さと気品を与えているのかもしれません。この作品はバルセロナの美術展でも非常に高い評価を受け、ピカソの名を世に知らしめる第一歩となりました。

『初聖体』は、バルセロナ・ピカソ美術館に所蔵されています。実際に近くで見ると、油彩の厚み(インパスト)と薄塗りの使い分けが絶妙で、その物質感に圧倒されるそうです。

科学と慈愛に見るアカデミックな絵の上手さ

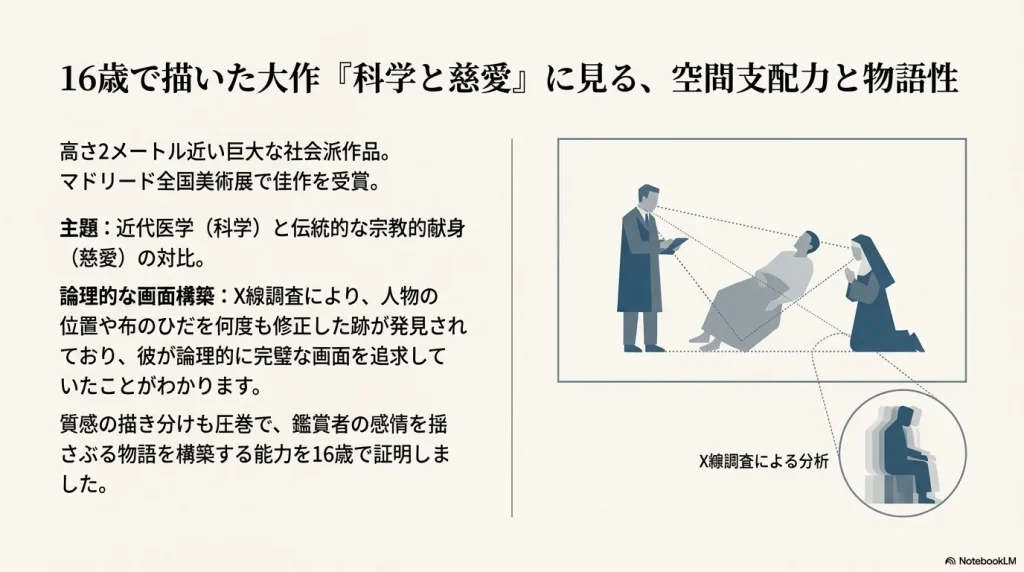

『初聖体』の翌年、16歳のピカソが描いた『科学と慈愛』は、彼が当時のアカデミックな写実表現を高い水準で身につけていたことを示す一作です。この作品は、高さ2メートル近い巨大なキャンバスに描かれた社会派の作品で、当時のマドリード全国美術展で佳作を受賞しました。主題は、19世紀末に流行した「病院の情景」です。病床に伏せる女性を、医師(科学)と修道女(慈愛)が両側から支える構図は、近代医学の進歩と伝統的な宗教的献身の対比を描き出しています。

近年のバルセロナ・ピカソ美術館による最新の修復報告書や科学的分析によると、ピカソはこの巨大な画面を構成するために、非常に緻密な計算を行っていたことが明らかになっています。X線調査では、下描きの段階で何度も人物の位置や布のドレープを修正した跡が見つかっており、彼が直感だけでなく、論理的に「完璧な画面」を作り上げようとしていたことがわかります。特に、医師としてモデルを務めたピカソの父ホセの描写は、その冷徹な科学者の眼差しまでが見事に表現されています。

また、筆致(タッチ)の使い分けも圧巻です。患者が掛けている毛布のごわごわした質感、修道女が差し出す薬の水面の輝き、そして暗い室内に漂う死の気配。これらの要素が、重厚な油彩の層によって描き出されています。

(参照元:Museu Picasso de Barcelona “Science and Charity”)

16歳にしてこれほど巨大な空間をコントロールし、鑑賞者の感情を揺さぶる物語を構築できたピカソ。もし彼がこのままのスタイルで描き続けていたとしても、おそらく歴史に名を残す一流の写実画家になっていたでしょう。しかし、彼はこの「正解」を自ら壊していく道を選ぶことになるのです。それは、彼が「目に見えるもの」の限界を悟ってしまったからに他なりません。

父親が驚愕したピカソの天才的なデッサン力

ピカソの神話の中でも特に有名なのが、父親にまつわるエピソードです。前述した通り、父ホセは美術教師であり、息子に自らの夢を託して厳しく指導していました。ある日、父が制作途中の絵を置いて席を外した際、13歳だったピカソがその絵の「鳩の足」の部分を描き足しました。戻ってきた父は、その足のあまりにリアルで生命感あふれる描写を見て、言葉を失ったといいます。

そして有名なのが、父ホセが「自分の才能は息子に及ばない」と悟り、パレットと筆を手渡して筆を折った――という“伝説”です。史料として確実に裏づけられているわけではありませんが、少なくとも父が息子の才能を早くから認め、進路の後押しをしたことは確かでしょう。

実際、父は息子のために自分の人脈も使い、ピカソをバルセロナのラ・ロンハ美術学校へ進学させました。

ピカソは、通常なら1ヶ月かかる編入試験の課題を、わずか1日で終わらせてしまったという逸話も残っています。しかも、その仕上がりは誰よりも完璧だったそうです。彼のデッサン力は、もはや「上手い」という言葉では足りない、魔法のような域に達していました。私が思うに、ピカソにとって形を捉えることは、私たちが文字を書くのと同じくらい自然で、容易な行為だったのでしょう。この「当たり前に何でも描ける」という万能感こそが、後の「何を描くべきか」という深い苦悩へと繋がっていくのだから、天才の人生というのは本当に不思議なものです。

ピカソの父ホセが本当に筆を折ったかどうかについては諸説ありますが、ピカソが若くして父を超越する技術を持っていたこと自体は、残された作品群からも疑いようのない事実です。

本気で描いた写実画が美大生を圧倒する理由

現代の美術教育の現場でも、ピカソの初期デッサンは「究極の教科書」として語り継がれています。なぜ、100年以上前の少年の絵が、今の美大生たちを圧倒し続けるのでしょうか。その理由は、彼の技術が「表面的な模写」に留まらず、対象の本質を掴み取る力に基づいているからです。美大を目指す学生たちが数週間かけて取り組む石膏デッサンを、ピカソはものの数時間で、しかも骨格、筋肉の動き、光の反射までを完璧に捉えて描き上げました。

特に彼が12歳から14歳頃に描いた解剖学的なスケッチは、人体の複雑な構造を理解し、それを平面に落とし込むという知的作業の極致です。デッサンにおいて最も難しいのは、細部に溺れず、全体としての「存在感」を出すことですが、ピカソはこれを天性で行っていました。以下の表は、ピカソの成長スピードを一般的な基準と比較したものです。

| 年齢 | ピカソの到達レベル | 一般的な美大生の目安 |

|---|---|---|

| 10-12歳 | 石膏デッサンを完遂。父の代筆。 | 美術の基礎を学び始める時期 |

| 13-14歳 | プロを凌駕。美術学校の課題を数日で終了。 | 受験のためのデッサン練習に励む |

| 15-16歳 | 全国美術展で入賞。写実の頂点を極める。 | 本格的な専門教育を開始する時期 |

このように、ピカソは「人生の極めて早い段階で、写実という山を登り切ってしまった」のです。頂上に着いた彼が見たのは、さらなる高みではなく、別の山脈への道でした。本気で描けば誰よりも上手いピカソが、なぜあえてその山を降り、誰も見たことのない奇妙なスタイルへと踏み出したのか。そこには、写真技術の台頭という時代の波と、ピカソ自身の「飽くなき知的好奇心」があったのです。

ピカソの上手い絵からキュビスムへ至る変遷の謎

ここからは、ピカソの最大の発明でありながら、最も誤解を受けやすい「キュビスム」の時代についてお話しします。なぜ彼は、あんなにも「上手い絵」を描けるのに、それを捨ててしまったのでしょうか?

なぜ上手い絵を捨てた?写真の登場と画風の変化

ピカソが「上手い絵」から離れていった背景には、皮肉にも、人間の目よりも正確に世界を写し取る「写真機」の登場がありました。ただし理由はそれだけではなく、セザンヌの影響やパリ前衛の空気、そして後に触れる原始美術との出会いなど、複数の要因が重なっていたと考えるのが自然です。19世紀後半、カメラの技術が急速に発展したことで、それまで絵画が担っていた「現実を正確に記録する」という役割が奪われてしまったのです。「リンゴをリンゴそっくりに描くだけなら、カメラに任せればいい」。ピカソを含めた当時の前衛画家たちは、絵画にしかできない「新しいリアリティ」を必死に模索し始めました。

また、ピカソ自身が非常に飽きっぽい性格で、常に新しい刺激を求めていたことも関係しています。彼は10代ですべての写実技術をマスターしてしまったため、同じことを続けることに意味を見出せなくなったのかもしれません。1901年、親友カサヘマスの自殺をきっかけに、彼は色彩を青一色に絞り、社会の底辺に生きる人々を描く「青の時代」へと突入します。ここでは、写実的な正確さよりも、対象の「悲しみ」や「孤独」という感情を描き出すことが優先されました。

さらに、1907年にはパリの博物館でアフリカの仮面や彫刻に出会い、強烈な衝撃を受けます。西洋美術が長年培ってきた「調和のとれた美」とは全く異なる、野性的で、記号的で、呪術的な力強さ。ピカソは「絵画とは単なる部屋の装飾ではなく、敵に対する攻撃と防御の武器である」と考えるようになります。こうして彼は、目に見える姿をなぞるだけの「上手い絵」に別れを告げ、対象の本質を解体し再構築するという、知的で暴力的な新しい表現へと身を投じていったのです。彼にとって画風を変えることは、技術を捨てることではなく、新しい言語を獲得することだったのだなと、私には思えます。

キュビスムが下手に見えるのは視覚の革命のせい

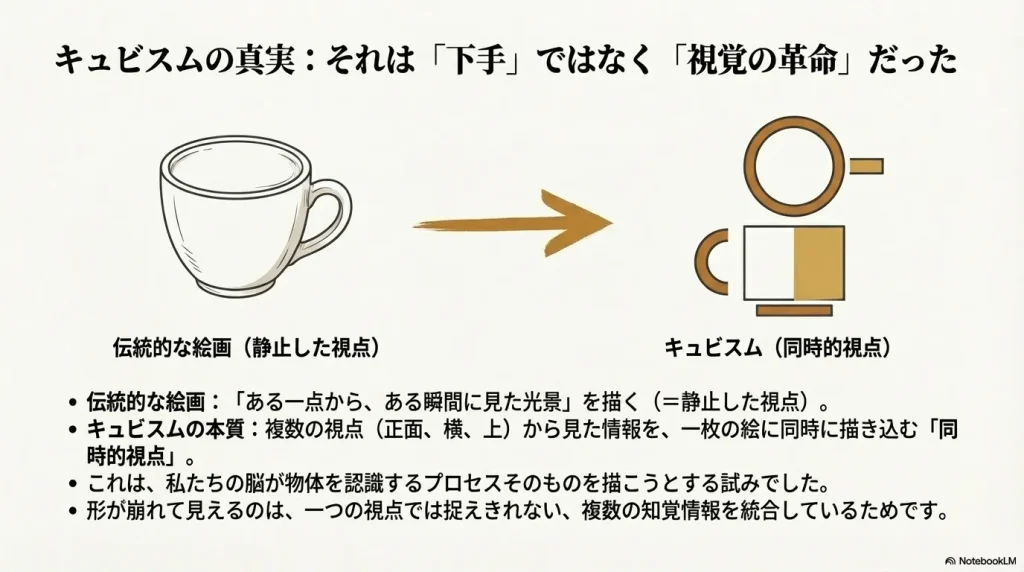

ピカソの代名詞とも言えるキュビスム。一見すると、顔のパーツがバラバラだったり、何が描いてあるのかわからなかったりして、「ピカソは絵が下手になった」と誤解される最大の原因でもあります。しかし、私たちがこの「崩れた絵」を理解する鍵は、ピカソが試みた「視覚のアップデート」にあります。ルネサンス以来の西洋美術は、「ある一点から、ある瞬間に見た光景」を固定して描くのが正解でした。これはカメラのシャッターを切るのと同じ、静止した視点です。しかし、私たちの実際の「見る」という体験はどうでしょうか?

例えば、あなたが目の前にあるコーヒーカップを見るとき、無意識に少し首を動かして上から覗き込んだり、横から見たりして、頭の中でその立体的な形を把握しているはずです。ピカソと共同制作者のジョルジュ・ブラックは、この「脳が物体を認識するプロセス」そのものを一枚のキャンバスに描こうとしました。これがキュビスムの本質である「同時的視点」です。正面から見た目、横から見た鼻、上から見たテーブル……これらをバラバラにして、トランプのカードを並べるように平面に再構成したのです。だからこそ、形が崩れているように見えるのですが、実は一つの視点からでは捉えきれない、複数の知覚を統合した情報がそこに詰め込まれています。

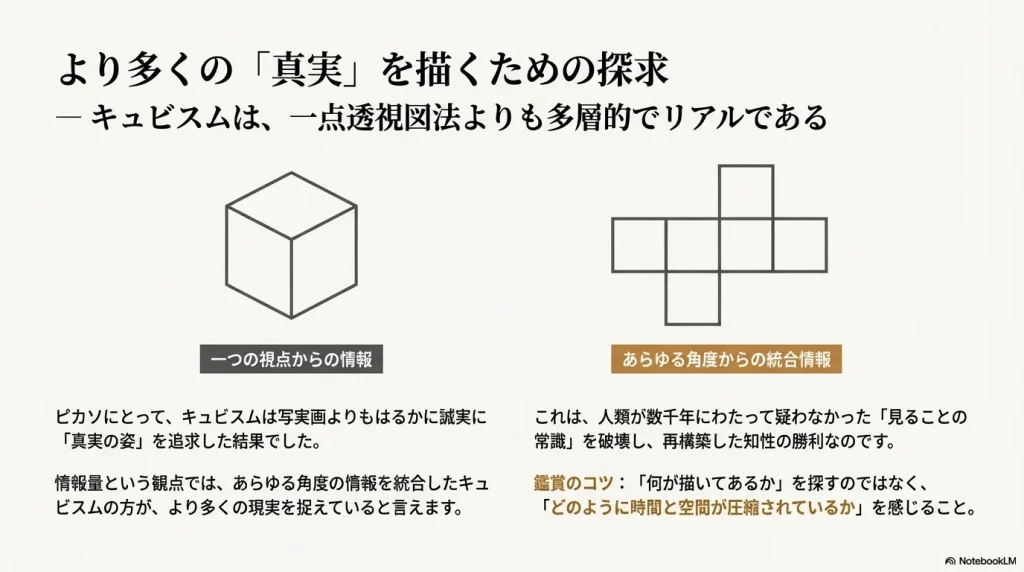

この手法は、当時の人々にはあまりに知的で、かつ暴力的だったため、「ピカソは気が狂ったのか」とさえ言われました。しかし、ピカソにしてみれば、これは単なるデフォルメではなく、写実画よりもはるかに誠実に「真実の姿」を追求した結果だったのです。情報量という観点で言えば、一点透視図法の写実画よりも、あらゆる角度の情報を統合したキュビスムの方が、より多層的でリアルであると言えるかもしれません。この革新こそが、現代の私たちが持つ「多角的な視点」の先駆けとなりました。キュビスムは、技術的な稚拙さの現れではなく、人類が数千年にわたって疑わなかった「見ることの常識」を破壊し、再構築した知性の勝利なのです。

キュビスムを鑑賞するコツは、「何が描いてあるか」を探すのではなく、「どのように時間が圧縮されているか」を感じること。ピカソは一枚の絵の中に、複数の時間と空間を閉じ込めたのです。

子供のように描く境地に辿り着くための長い旅

ピカソの名言として知られる「ラファエロのように描くには4年かかったが、子供のように描くには一生かかった」という言葉。この言葉の深さを知ると、ピカソ 上手い絵という言葉の定義がガラリと変わります。彼が10代で既にラファエロ級の技術(アカデミックな完成度)を習得していたことは、これまでにお話しした通りです。しかし、そこから彼は、一生をかけて「上手く描くために身につけた技術」を一つずつ捨てていく(アンラーニング)作業に没頭しました。なぜ、あれほど苦労して手に入れた完璧なデッサン力を、彼は手放そうとしたのでしょうか。

それは、大人になるにつれて私たちが身につけてしまう「偏見」や「既成概念」から自由になりたかったからです。子供は、空を青く塗らなければならない、顔には目が二つなければならない、といったルールを知りません。衝動のままに、感じたままに、ダイレクトに色や線を叩きつけます。ピカソはこの「純粋な衝動」こそが芸術の根源であると信じていました。彼にとって、写実的に描くことは「技術の誇示」に過ぎず、真の芸術とは、余計な知識を削ぎ落とした先にある、剥き出しの生命力そのものであるべきでした。

晩年、ピカソの絵がますますシンプルで、一見すると乱暴な筆致になっていったのは、彼がようやく「子供の視点」という究極の自由を手に入れた証拠でもあります。教育や社会が強いる「上手さの枠組み」をすべて破壊し、自分の本能だけでキャンバスに向き合う。これは、基礎が完璧に出来上がっているからこそ到達できる、極めて高い精神性の山頂です。私たちが彼の絵を見て「自分でも描けそう」と思ってしまうのは、彼がそれだけ「純粋さ」を抽出することに成功したから。でも、そのシンプルな一線に辿り着くまでに、彼は何万枚もの精密なデッサンを描き、視覚の法則を学び、そしてそれを意図的に破壊し続けるという、壮絶なプロセスを経てきたのです。

真似できない「ピカソの線」の秘密

子供のような絵に見えても、ピカソの線には特有の「重み」と「速度」があります。これは長年のデッサン修行によって鍛え上げられた、筋肉と神経の連動から生まれるものです。迷いがなく、それでいて力強い。一見デタラメに見える配置も、実は黄金比や均衡を完璧にコントロールした上での「ハズし」だったりします。この絶妙なバランス感覚こそ、彼が一生をかけて追い求めた「究極の上手さ」の正体なのかもしれません。

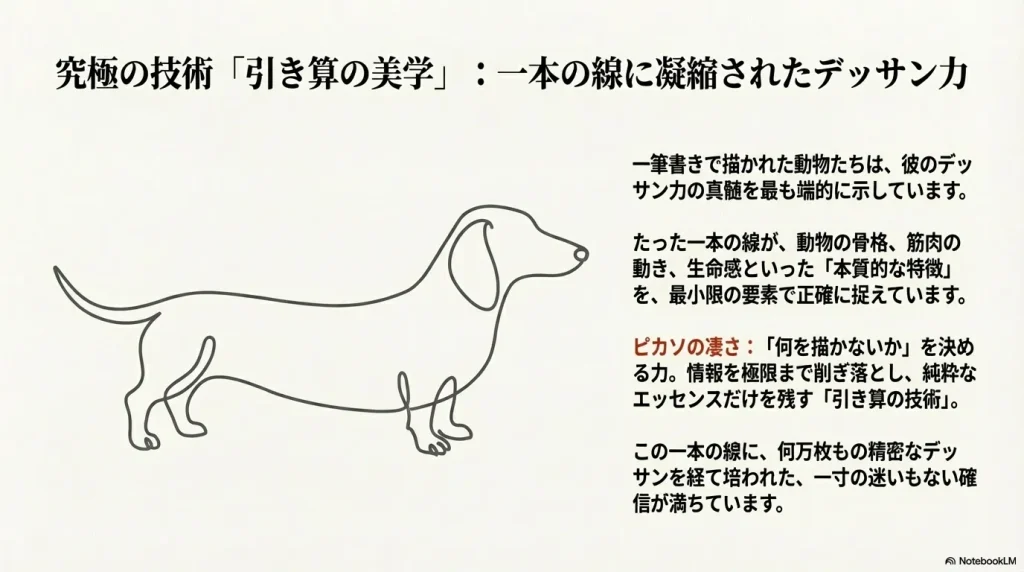

一筆書きの動物スケッチに隠された高度な技術

ピカソが描いたペンギンやダックスフンド、平和の象徴である鳩などのスケッチは、世界中で愛されています。これらは、ペンを一度も紙から離さずに描く「一筆書き」に近い手法で描かれることが多いのですが、実はこれこそが彼の「デッサン力の真髄」を最も端的に示していると私は思います。たった一本の、何の変哲もないように見える線。しかしその線は、動物の背中の丸み、足の踏ん張り、首の角度といった、その生き物の「本質的な特徴」を驚くほど正確に、かつ最小限の要素で捉えています。

例えば、彼が描いた有名な「犬(ルンプ)」のスケッチを見てください。一本のしなやかな曲線が、そのまま犬の存在そのものになっています。これほどまでにシンプルなのに、誰もがひと目で「これは犬だ」と認識でき、しかもその犬の愛らしさや生命感まで伝わってくる。これは、対象を何千回、何万回と観察し、その骨格や筋肉の動き、さらには性格までも完全に理解していなければ不可能な表現です。もしあなたが同じように一筆書きで犬を描こうとしたら、線の太さが一定にならなかったり、形が崩れてしまったりして、ただの落書きになってしまうでしょう。

ピカソの凄さは、「何を描かないか」を決める力にあります。情報を削ぎ落とし、純粋なエッセンスだけを残す。この「引き算の技術」は、10代の頃の「足し算の技術(緻密な写実)」を完全にマスターしたからこそ、初めて可能になった領域です。鑑定家たちがピカソの真贋を見分ける際、最も注視するのもこの「線の質(ライン・クオリティ)」だと言われています。偽物の線はどこか躊躇(ちゅうちょ)があり、生気がありません。それに対してピカソの線は、恐ろしいほどのスピード感と、一寸の迷いもない確信に満ちています。この一本の線に、彼の天才的な画力のすべてが凝縮されていると言っても過言ではありません。

| 手法 | 特徴 | ピカソが求めたもの |

|---|---|---|

| 緻密な写実 | 細部まで正確に描き込む | 対象の外面的な再現 |

| ミニマルな線描 | 極限まで要素を削ぎ落とす | 対象の内面的な本質・生命感 |

晩年の作品がすごいと言われる精神的な自由度

ピカソの91年にわたる長い画業の最終章は、多くの批評家を当惑させるほど、奔放で力強いものでした。80歳を過ぎてからの彼は、狂ったようなスピードで制作を続け、死の直前まで絵筆を離しませんでした。この時期の作品は、荒々しい筆跡で、時には絵具がキャンバスから垂れ下がるほど厚く塗られ、性的なモチーフや骸骨、闘牛士、そして「銃士(マスケティア)」といったキャラクターたちが次々と登場します。当時の批評家の中には、「もはやピカソの才能は枯渇し、これは老人の支離滅裂な落書きだ」と酷評する者も少なくありませんでした。

しかし現在、これらの晩年様式は、表現主義的な表現を独自の次元で極限まで推し進めたものとして、あるいは技術の呪縛から解き放たれた「人間の生の肯定」として、極めて高く評価されています。ピカソは死への恐怖を振り払うかのように、自らのリビドー(生命力)を直接キャンバスに叩きつけました。ここでは、もはや「上手い」とか「下手」といった次元の議論は無意味です。描くという行為そのものが、ピカソという人間の呼吸であり、鼓動そのものだったのです。自画像を骸骨のように描いた作品では、自らの死を見据えつつも、なおギラギラとした眼光でこちらを射抜くような強烈な個性が宿っています。

この時期、彼は過去の巨匠たちの名画(ベラスケスの『ラス・メニーナス』やマネの『草上の昼食』など)を、自分流に「解体・変奏」するシリーズも多く残しています。かつて憧れ、そして超えようとした伝統への最終的な回答が、そこにはあります。技術を極めた者が、そのすべてを武器として使いこなしながら、同時に技術に頼らずに描く。この矛盾する境地こそが、晩年のピカソの真骨頂でした。彼が遺した膨大な数の作品群は、人間が一つのことを極め続けた先にどのような自由が待っているのかを、私たちに示してくれているような気がしてなりません。

晩年のピカソの作品に多く登場する「銃士」は、ベラスケスら古典絵画への眼差しに加えて、デュマ『三銃士』のような物語世界の影もまといながら、同時に彼自身の「老い」への挑戦の象徴として語られることがあります。

ピカソの上手い絵という評価を超える真の凄み

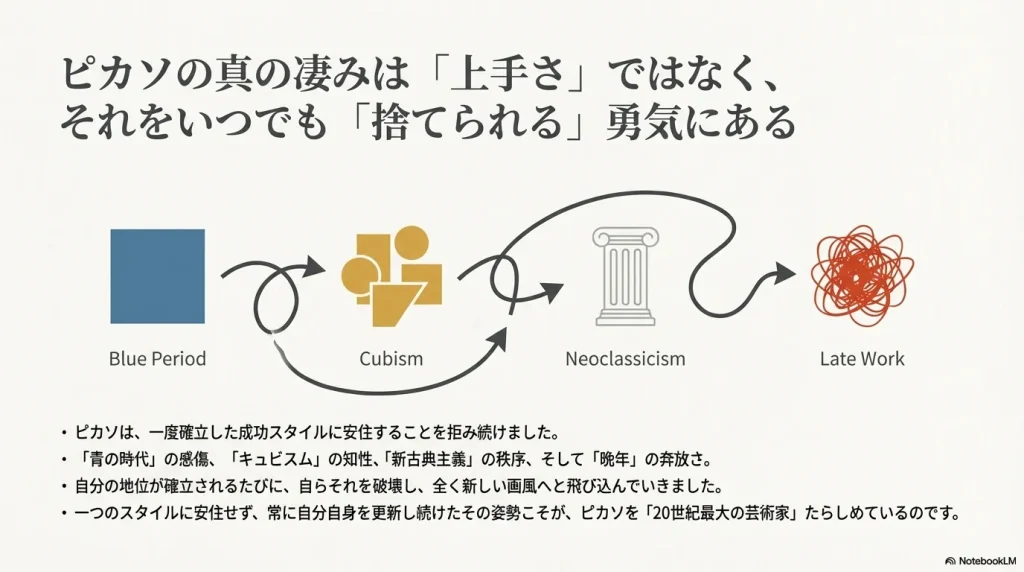

さて、ここまでピカソの初期から晩年までを駆け足で見てきましたが、歴史上、稀に見るほど「絵が上手かった」ことは、彼の10代の作品が揺るぎない証拠として示しています。しかし、ピカソという芸術家を本当に偉大にしているのは、その卓越したスキルそのものではなく、そのスキルをいつでも「捨てられる」という底知れない創造のエネルギーにあります。

多くの画家は、一度「上手い」と認められるスタイルを確立すると、そこから離れることを恐れます。それが自分のブランドになり、生活の糧になるからです。しかしピカソは、自分の地位が確立されるたびに、自らそれを破壊し、全く新しい画風へと飛び込んでいきました。「青の時代」の感傷、「キュビスム」の知性、「新古典主義」の秩序、そして「晩年」の奔放さ。一つのスタイルに安住せず、常に自分自身を更新し続けたその姿勢こそが、ピカソを「20世紀最大の芸術家」たらしめているのです。

私たちがピカソの「変な絵」を見て、「これはピカソにしか描けないな」と感じるのは、その背後に何万枚もの精密なデッサンと、芸術に対する血の滲むような思考が積み重なっていることを、無意識に感じ取っているからかもしれません。ピカソは、私たちに「目に見えるものだけが真実ではない」こと、そして「自由であることの難しさと素晴らしさ」を、その長い生涯をかけて教えてくれました。次にピカソの絵を美術館で目にするときは、ぜひ「この一本の線の後ろには、どんな歴史が隠されているんだろう?」と想像してみてください。きっと、今までとは違うピカソの「上手さ」が見えてくるはずですよ。

(参照元:The Metropolitan Museum of Art “Pablo Picasso (1881–1973)”)

※この記事で紹介した作品の背景や解釈は、一般的な美術史の通説に基づいたものですが、アートの感じ方は人それぞれ自由です。最も大切なのは、あなた自身がその絵を見て何を感じるか、ということ。ぜひ、自分なりの視点でピカソを楽しんでくださいね。

「アートの地図帳」のさとまるでした。ピカソの魅力を通じて、皆さんのアートライフが少しでも豊かになれば嬉しいです。また次回の記事でお会いしましょう!