こんにちは。「アートの地図帳」のさとまるです。

ゴッホといえば、燃えるような「ひまわり」や夜空に渦巻く「星月夜」が真っ先に思い浮かぶかもしれませんね。でも実は、彼が画業の初期から晩年まで、まるで何かに取り憑かれたかのように描き続けた「聖なる柱」とも呼べるモチーフをご存知でしょうか? それこそが、今回ご紹介する「種を蒔く人」です。

きっとこの記事に辿り着いたあなたは、「ゴッホの種を蒔く人について比較してみたいけれど、ミレーの作品との違いがいまいち分からない」とモヤモヤしていたり、「作品に込められた深い意味やあらすじ、浮世絵からの意外な影響についてもっと詳しく知りたい」という知的好奇心をお持ちのことかなと思います。また、実際にこの目で見たいけれど「世界中のどの美術館に行けば見られるの?」といった疑問や、「最近のオークションでの値段はどれくらい跳ね上がっているの?」といった市場のリアルな情報も気になりますよね。

この記事では、そんな尽きない疑問を一つひとつ丁寧に紐解いていきます。単なる作品リストではなく、ゴッホという一人の人間が、どのようにして悩み、苦しみ、そして光を見出したのか、その魂の軌跡を一緒に辿るような旅へご案内します。

- ゴッホとミレーの「種を蒔く人」における決定的な違いと共通点

- アルル時代とサン=レミ時代で劇的に変化する色彩や筆致の変遷

- 浮世絵(ジャポニスム)が構図に与えた革新的な影響と演出の秘密

- 世界各地の所蔵美術館情報と2025年の最新オークション落札額

ゴッホの種を蒔く人比較とミレーとの違いや解説

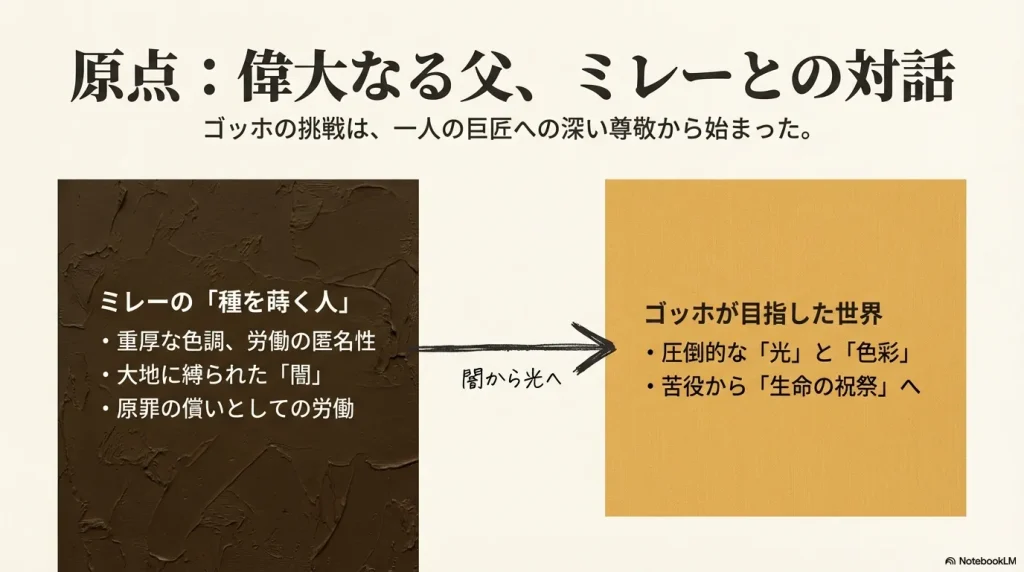

ゴッホの「種を蒔く人」を深く、そして正しく理解するためには、まず彼が「精神的な父」と仰ぎ、生涯を通じて崇拝し続けたジャン=フランソワ・ミレーとの比較が欠かせません。同じ「種をまく」という農作業の主題でありながら、そこには全く異なる「光と影」、そして「時代背景」や「芸術的な狙い」が隠されています。

ここでは、二人の巨匠が描いた世界観の決定的な断絶と継承について、じっくりと見ていきましょう。

ミレーとゴッホの違いに見る光と闇

ゴッホにとってジャン=フランソワ・ミレーは、単なる先輩画家という枠を超え、「近代の福音書記者」とも呼ぶべき絶対的な存在でした。ゴッホはミレーの作品を通して、大地に根ざして生きる人間の尊厳を学びました。しかし、二人の描く「種を蒔く人」を実際に並べて比較してみると、その表現アプローチには驚くほどの違い、あるいは「正反対」とも言える対照性が見て取れます。

まず、ミレーが1850年に描いた名作「種を蒔く人」(ボストン美術館および山梨県立美術館所蔵)を見てみましょう。この作品は、当時のパリ・サロンで賛否両論を巻き起こした革命的な一枚ですが、画面全体は夕暮れの逆光の中に沈むような、非常に暗く重厚な色調で支配されています。泥のような茶褐色、灰色、そしてくすんだ青。農夫の顔は帽子の深い影に隠れており、その表情を読み取ることはできません。ここにあるのは、個性を剥奪された「労働の匿名性」であり、旧約聖書でアダムに課せられた「額に汗してパンを得る」という原罪の償いとしての労働です。種をまくという行為は、希望であると同時に、明日を生き延びるための過酷な闘争として描かれています。ミレーの農夫は、重力に縛られ、大地と一体化するように重く歩を進めています。

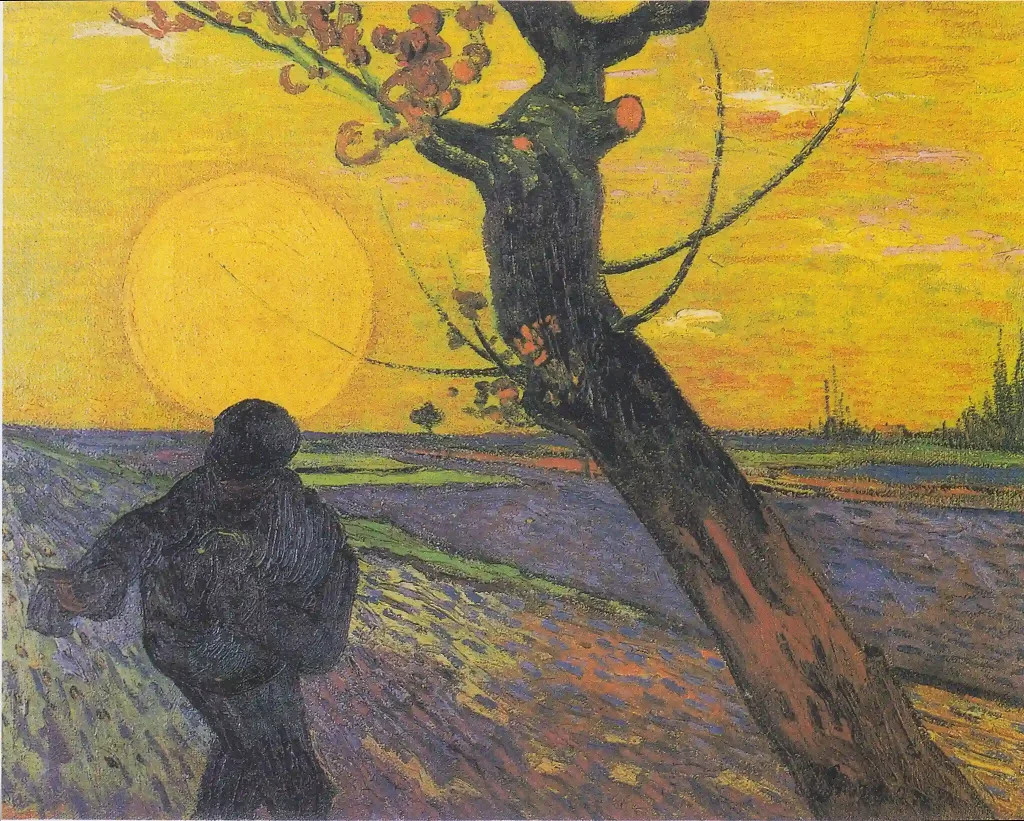

一方で、ゴッホが描いた「種を蒔く人」、特に彼が南仏アルルに移り住んでから描いた一連の作品はどうでしょうか。彼はミレーの構図(ポーズや配置)を敬意を持って借用しながらも、その画面を圧倒的な「光」と「色彩」で満たしました。ゴッホは手紙の中で、ミレーの作品を単に模写するのではなく、色彩という現代的な言語を用いて「翻訳」したいと語っています。彼にとって種まきは、もはや苦役や悲壮な戦いではありませんでした。それは、輝く太陽の下で行われる「生命の祝祭」であり、未来への希望を大地に託す「創造的な行為」だったのです。ミレーが現実の重みとしての「闇」を描いたのに対し、ゴッホは魂の救済としての「太陽」を描こうとしました。この「闇から光へ」という劇的な転換こそが、両者を比較する際の最大の見どころであり、ゴッホがミレーを乗り越えようとした挑戦の証なのです。

種を蒔く人の意味と聖書的なあらすじ

なぜゴッホは、ひまわりや自画像と同じくらい、あるいはそれ以上に執拗にこの「種を蒔く人」というモチーフにこだわり続けたのでしょうか。その背景には、彼が画家になる前に聖職者を志し、伝道師として活動していた過去が深く関係しています。彼の芸術を理解する鍵は、聖書の寓意にあると言っても過言ではありません。

新約聖書には、イエス・キリストが群衆に語った有名な「種を蒔く人」のたとえ話があります。ここで蒔かれる「種」は「神の言葉(福音)」を象徴しています。道端や岩地に落ちた種は枯れてしまいますが、良い地に落ちた種だけが、やがて30倍、60倍、100倍もの実を結ぶという希望の物語です。

ゴッホはこの聖書の教えを、画家としての自分自身の境遇に痛切に重ね合わせました。当時の彼は、絵が全く売れず、家族(弟テオ)からの援助に頼るしかない苦しい立場にありました。世間からは理解されず、孤独な戦いを強いられていたのです。しかし、彼は筆を折ることなく、キャンバスに絵具を置く行為そのものを、人々の心に「色彩という種」を蒔く尊い労働だと信じ込みました。

「今は誰にも認められなくても、冬の土の下で種が育つように、いつか必ず芽が出て黄金の収穫を迎える時が来る」。そんな未来への切実な祈りと自分への投資が、この絵には込められています。彼が描く農夫の頭上に輝く太陽は、単なる天体ではありません。それは、宗教画における聖人の頭上の「光輪(ハロ)」を世俗化したものであり、名もなき農夫を「太陽の司祭」へと聖別するための装置なのです。つまり、ゴッホにとって「種を蒔く人」を描くことは、単なる農村風景の描写ではなく、彼自身の「芸術家としての信仰告白」であり、神への祈りを視覚化する儀式でもあったわけですね。

浮世絵が構図に与えた影響とジャポニスム

ゴッホの「種を蒔く人」を語る上で絶対に外せないのが、日本美術、つまり浮世絵(ジャポニスム)からの多大なる影響です。ゴッホが浮世絵の鮮やかな色彩や大胆な構図に魅了されていたことは有名ですが、それが「種を蒔く人」においてどのように具体化されたかを知ると、絵を見る目が変わります。特に1888年11月頃に描かれたバージョン(F450やF451)には、西洋美術の常識を覆す驚くべき構図の仕掛けが施されています。

その最大の特徴は、画面を大胆に斜めに横切る巨大な木の幹(剪定された柳の木)です。この構図、どこかで見たことがありませんか? そう、ゴッホが模写までして愛した歌川広重の傑作「名所江戸百景 亀戸梅屋舗」からの直接的な引用なのです。西洋の伝統的なルネサンス以降の絵画では、遠近法を重視するため、主役(ここでは種まく人)の視界を遮るような巨大な物体を、あえて前景に「ドーン」と配置することはタブーとされてきました。

しかし、ゴッホは浮世絵の大胆な「分断」の手法を恐れずに取り入れました。前景に暗い幹を配置することで、その向こう側にいる種まく人や太陽の輝きを「覗き見る」ような視覚効果を生み出し、画面に強烈な奥行きと緊張感を与えたのです。これを専門用語で「レプソワール(前景の引き立て役)」と呼びますが、ゴッホはこの木によって、鑑賞者と聖なる労働の間に一種の「結界」のような距離を作り出しています。

・大胆なトリミング:画面を斜めに分断する樹木の配置。

・フラットネス(平面性):影による立体感を排除し、平坦な色面で構成。

・クロワゾニスム:明確な輪郭線で色を区切る、ステンドグラスや浮世絵のような技法。

また、浮世絵には「影」がほとんど描かれないことにもゴッホは注目しました。彼はテオへの手紙で「日本の版画のように陰影を取り払った」と述べており、人物や背景を平坦な色面(ベタ塗り)で表現することで、色彩そのものの力を最大限に引き出そうとしました。つまり、この時期の「種を蒔く人」は、フランスの田舎を描きながらも、その魂と骨格は完全に「日本的」だったと言えるのです。

アルル時代の作品に見る色彩の特徴

南仏アルルの眩しい太陽の下で、ゴッホの色彩実験は最高潮に達しました。特に1888年6月に描かれた「種まく人」(F422 / クレラー=ミュラー美術館蔵)を見てみましょう。この作品は、彼が目指した「色彩の錬金術」の頂点を示す一枚です。ここでは、目に見える現実の色をそのまま模写する「写実」ではなく、色彩がお互いに引き立て合う効果を計算し尽くした「色彩理論」に基づいた画面構成が試みられています。

具体的には、空は太陽そのものと同じくらい強烈な「黄色」で塗り込められ、大地は黄色の補色(反対色)である「紫」で描かれています。「黄色と紫」は、互いに隣り合うことで最も鮮やかに見える最強のペアだと、ゴッホはドラクロワやシュヴルールの理論から学んでいました。物理的な土の色が茶色や黒であったとしても、絵画的な真実と輝きを得るために、彼は迷わず大地を紫に塗ったのです。

この作品における太陽は、地平線上に沈む夕日ではなく、中天に輝く巨大なエネルギーの塊として描かれています。その光は放射状の筆致で画面全体に行き渡り、農夫も大地も空も、すべてが黄金色の光の中に溶け込んでいくようです。ゴッホはこの色彩対比によって、労働の現場を「聖なる空間」へと変容させました。農夫の頭上の太陽は、まるで中世の聖人画における「光輪(ハロ)」のように機能しており、彼を「太陽の司祭」として祝福しています。アルル時代のゴッホにとって、色彩とは単なる装飾ではなく、神の愛や生命の神秘を語るための神学的な言語そのものだったのです。

サン=レミ時代への変遷と回帰

1888年末の「耳切り事件」とそれに続く精神の崩壊を経て、1889年にゴッホはサン=レミの精神療養所に入院することになります。この時期、病の発作により外出やモデルの確保が制限されていた彼は、再び「種を蒔く人」という原点に立ち返ります。しかし、そこで描かれた作品(F689など)は、アルル時代の爆発するような色彩実験とは異なり、内省的で静謐な雰囲気を帯びています。

彼は手元にあったミレーの版画「野良仕事」シリーズを元に、油彩による模写を行いました。構図はミレーに忠実ですが、そのタッチにはゴッホ特有の劇的な変化が見られます。アルル時代の力強い点描や太い線とは異なり、サン=レミ時代の筆致は、まるで炎や水流のようにうねり、渦巻いています。空も大地も、衣服さえも、静止することなく流動し、画面全体が震えているような感覚を覚えます。これは彼自身の不安定な精神状態の反映であると同時に、万物が生命エネルギーで繋がっているという独自の世界観の現れでもあります。

色彩に関しては、アルルの強烈な補色対比(黄色と紫)は影を潜め、黄土色、落ち着いた青、深みのある緑といった、より自然で抑制されたパレットが多用されるようになりました。一部の批評家は、この時期の種まく人がどこか「亡霊」のように見えると指摘します。確かに、かつてのような力強い開拓者としての覇気は薄れ、永遠のサイクルの中に閉じ込められた巡礼者のような哀愁が漂っています。

また、この時期、彼は種まく人の対となる存在として「刈り入れ人」を数多く描いています。ゴッホの手紙によれば、「種まき」は「生」や「無限」を象徴し、「刈り入れ」は「死」や「完了」を象徴していました。しかし、彼にとっての死は悲劇的な闇ではなく、「純金の光の中で微笑むような収穫の時」でした。自身の死を予感しながらも、それを自然の大きなサイクルの一部として受け入れようとする静かな覚悟と祈りが、サン=レミ時代の作品からは痛いほどに伝わってくるのです。

ゴッホの種を蒔く人比較で知る美術館や値段の違い

「種を蒔く人」は一枚だけではありません。ゴッホは実験を繰り返しながら複数のバージョン(油彩、素描含む)を残しており、それらは現在、世界中の異なる美術館に収蔵されています。ここでは、実際に作品を鑑賞するためのガイドと、ファンならずとも気になる「市場価値」について、最新情報を交えて解説します。

主要な作品バージョンの違いと一覧

ゴッホが描いた「種を蒔く人」は、制作時期やスタイルによって大きく3つのグループに分類できます。「アルルの太陽版」「ジャポニスム版」、そして「サン=レミのミレー模写版」です。それぞれの違いを整理しましたので、鑑賞の際の参考にしてください。

| 制作時期・F番号 | 通称・特徴 | 所蔵美術館・場所 | 見どころ |

|---|---|---|---|

| 1888年6月 F 422 | 太陽の種まく人 黄色い空と紫の大地の対比 | クレラー=ミュラー美術館 (オランダ・オッテルロー) | 最も有名なバージョン。強烈な補色対比と、後光のように輝く巨大な太陽。 |

| 1888年11月 F 450 | 対角線の種まく人 前景に大きな木、円盤状の太陽 | E.G. ビュールレ・コレクション (スイス・チューリッヒ) | 浮世絵の影響が最も色濃い作品。斜めの樹木による構図の大胆な分割。 |

| 1888年11月 F 451 | 対角線の種まく人(小) F450のバリエーション | ゴッホ美術館 (オランダ・アムステルダム) | F450と似ているが、空が緑がかっており、より装飾的な印象。 |

| 1889年10月 F 689 | ミレーの模写 うねる筆致、落ち着いた色彩 | クレラー=ミュラー美術館 (オランダ・オッテルロー) | サン=レミ時代の作品。ミレーの構図を借りつつ、ゴッホ特有のタッチで再構築。 |

世界各地の所蔵美術館と鑑賞ガイド

もしあなたが「本物の種を蒔く人を見てみたい!」と思い立ったなら、オランダが最も確実で満足度の高い目的地となるでしょう。特にオッテルローの国立公園内にあるクレラー=ミュラー美術館は、アルル時代の最高傑作(F422)と、サン=レミ時代のミレー模写版(F689)の両方を所蔵しています。一度の訪問で、ゴッホの「攻め」の時代と「内省」の時代の違いを直接比較できる、まさに聖地です。

また、アムステルダムのゴッホ美術館も外せません。ここにはF451のほか、多数の素描や関連作品が収蔵されており、ゴッホの生涯を体系的に学ぶことができます。スイスのチューリッヒにあるE.G. ビュールレ・コレクションには、ジャポニスムの傑作(F450)があります。ここは個人の大コレクションならではの親密な雰囲気の中で作品と対話できる素晴らしい場所です。

日本国内ではどうでしょうか。残念ながらゴッホの主要な油彩「種を蒔く人」は常設されていませんが、山梨県立美術館がミレーの「種をまく人」を所蔵しています。まずは山梨で「元ネタ」であるミレー作品の重厚なマチエールをじっくり鑑賞し、その後に海外へ飛んでゴッホの作品を見ると、「ゴッホがいかにしてミレーを光へと変換したか」が痛いほどよく分かるはずです。

作品は修復や貸出のため展示されていないことがあります。訪問前には必ず各美術館の公式サイトで展示状況を確認することをおすすめします。

最新のオークションでの値段と市場価値

さて、下世話ながらも気になってしまう「お値段」の話です。ゴッホの油彩画は、その多くが美術館に収蔵されており、市場に出ること自体が奇跡に近い出来事です。しかし、直近でアート界を揺るがす驚くべきニュースがありました。

2025年11月18日、ニューヨークのサザビーズで開催されたオークションに、ゴッホの素描(ドローイング)「夕日の中の種まく人」が出品されました。この作品は、アルル時代の1888年7月に描かれたもので、油彩画(F422)の構図を整理し、友人のベルナールに送るために描かれた非常に重要な一枚です。

その落札価格はなんと、約1,120万ドル(当時のレートで日本円にして約16〜17億円)! これはゴッホの素描としては史上最高額の記録更新となりました。油彩画ではなく、紙に描かれた「素描」でこの価格です。もし、F422やF450のような主要な油彩画が市場に出れば、その価値は数億ドル(数百億円)規模になることは想像に難くありません。この記録的な高値は、「種を蒔く人」という主題が、ゴッホの芸術的アイデンティティそのものを象徴する「トロフィー・アセット(超一級資産)」として、世界の富裕層やコレクターから熱狂的に求められていることを証明しています。

オークションの落札結果が以下↓の公式サイトに掲載されています。

美術品の価格は為替相場、作品の来歴(プロレナンス)、保存状態、そしてその時の経済状況によって大きく変動します。上記の価格はあくまで2025年時点の記録的な一例であり、すべてのゴッホ作品の相場を保証するものではありません。

素描と油彩画の表現手法の比較

先ほどのオークションで話題になった素描ですが、これらは単なる「油絵のための下書き」と侮ることはできません。むしろ、素描にこそゴッホの革新性が剥き出しの形で表れているという専門家も多いのです。

ゴッホはアルル時代、「葦ペン(あしぺん)」という道具を好んで使いました。これは地元の葦を削って作ったペンで、日本の筆のように太く、力強い線を描くことができます。彼はこの葦ペンを用いて、点や短い線を無数に打ち込み、風景の構造やリズムを画面に刻み込みました。油彩画が「色彩のシンフォニー」だとすれば、素描は「線とリズムのドラムソロ」のようなものです。

素描では、色は使えませんが、その分、白と黒のコントラストや、線の種類(点、曲線、直線の使い分け)によって、麦畑のざわめきや太陽の熱気を表現しようと試みています。この素描での徹底的な実験があったからこそ、あの油彩画の大胆な厚塗り(インパスト)やうねるような筆致が生まれたのです。美術館で素描と油彩画を見比べるチャンスがあれば、ぜひゴッホが「どう描くか」を試行錯誤した生々しい痕跡に注目してください。完成された油彩画よりも、彼の息遣いが近くに感じられるかもしれません。

ゴッホの種を蒔く人比較の総括と鑑賞の要点

ここまで、ゴッホの「種を蒔く人」について、ミレーとの比較、時代ごとの変遷、そして市場価値まで多角的に見てきました。最後に改めて、この名画を鑑賞する際のポイントを整理しておきましょう。

1. 太陽の位置と輝き:背後から照らす夕日(ミレー的)か、頭上で輝く光輪(ゴッホ的)か。

2. 色彩のドラマ:黄色と紫の「補色対比」が使われているか。画面は明るいか、抑制されているか。

3. 構図の仕掛け:前景に大きな木があるか(ジャポニスム)、筆致はうねっているか(サン=レミ)。

ゴッホの「種を蒔く人」は、単なる一人の農夫の姿ではありません。それは、ミレーへの憧れから始まり、浮世絵との出会いを経て、独自の色彩理論へと昇華され、最後には自身の死と生命の循環を受け入れる祈りへと変わっていった、ゴッホという画家の「魂の自画像」そのものなのです。

もしあなたが美術館でこの絵の前に立つ時が来たら、ぜひ思い出してください。そのキャンバスに塗られた厚い絵具の一つひとつが、ゴッホが未来の私たちに向けて蒔いた「色彩の種」であることを。そして今、私たちがその絵を見て感動しているという事実こそが、彼が夢見た「黄金の収穫」そのものなのです。

それでは、また次回の「アートの地図帳」でお会いしましょう。