こんにちは。「アートの地図帳」のさとまるです。

ゴッホといえば、あの鮮烈な色彩の絵画と同じくらい有名なのが、自らの耳を切り落としたという衝撃的な事件ですよね。ゴッホが自ら耳切るという異常な行動を起こしたのはなぜなのか、切った耳はどっちだったのか、あるいはその理由は精神病だったのかなど、詳しい事実を知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。中には、耳をラシェルという女性に送ったという話や、包帯姿の切った自画像を見たことがある方もいるかもしれません。

この記事では、そんなゴッホの耳切り事件について、最新の研究で明らかになった意外な真実をわかりやすく解説していきます。

- 事件が起きた本当の日時や場所の詳細

- ゴッホが耳を切り落とした衝撃的な理由

- 切断された耳の損傷具合と相手の女性の正体

- 事件後のゴッホとゴーギャンの関係性

ゴッホが耳切る事件の真実と詳細

まずは、ゴッホが耳を切るに至った具体的な状況について整理していきましょう。いつ、どこで、何が起きたのか。長年語られてきた定説と、近年の調査でわかってきた新事実を交えて、あの日を振り返ります。

事件はいつ起きたのか

美術史における最大のミステリーとも言えるこの事件が起きたのは、1888年の12月23日の日曜日の夜のことでした。世間はクリスマスの直前で、本来ならお祝いムードに包まれているはずの時期ですね。

当時のゴッホは、パリの都会の喧騒と冬の暗さに心身ともに疲れ果て、南フランスの輝く太陽と鮮やかな色彩を求めてアルルへ移住していました。彼はそこで、芸術家たちが共同で生活し、互いに刺激し合いながら制作に励む理想の共同体を作ろうと燃えていたんです。しかし、この12月23日は彼にとって、精神的に追い詰められる出来事がいくつも重なった、まさに「運命の転換点」とも言える一日でした。

実はこの日、ゴッホのもとに弟のテオから手紙が届いています。中にはいつも通り100フラン紙幣が同封されていましたが、そこにはゴッホにとって衝撃的なニュースが含まれていることを予感させるものがありました。それはテオとヨハンナ・ボンゲルの婚約が進んでいるという知らせです。これまで自分だけを見てくれていた最愛の弟が、新しい家族を持つことになる。この事実は、ゴッホにとって経済的な不安以上に、孤独感という強烈な打撃を与えたはずです。

さらに、アルルの冬は予想以上に厳しく、連日の雨で外に出られない日々が続いていました。太陽を求めてやってきたのに、薄暗い部屋に閉じ込められる閉塞感。これが繊細な画家の神経を徐々に、しかし確実に蝕んでいったのです。事件から130年以上経った今でも、この日の詳細なタイムラインや天候、手紙の内容などは多くの研究者によって調査され続けており、新たな事実が見つかるたびに私たちのアートへの理解を深めてくれます。

当時のアルルでは、クリスマスの時期になると闘牛のイベントなども行われていたそうです。ゴッホが闘牛士(マタドール)と牛の関係に、自分と芸術、あるいは自分とゴーギャンの関係を重ねていたという説もあり、この時期特有の興奮状態が事件に影響した可能性も指摘されています。

悲劇の舞台はどこだったか

事件の現場となったのは、南フランスのアルル、ラマルティーヌ広場2番地に位置する、通称「黄色い家」です。ゴッホ自身の作品『黄色い家(通り)』でもあまりにも有名な建物ですよね。

1888年の5月、ゴッホはこの建物の右翼を借り受けました。彼にとってこの家は単なる住まいではありませんでした。彼はここを「南のスタジオ(アトリエ)」と名付け、将来的に多くの画家たちが集い、新しい芸術を生み出すための聖地、あるいはユートピアにしようという壮大な構想を持っていたんです。その第一歩として、彼が尊敬してやまないポール・ゴーギャンを迎え入れる準備を進めていました。

ゴッホはこの家を整えるために、弟テオから送金されたお金を惜しみなく使いました。白い壁にガス灯を引き、簡素ながらもしっかりとした家具を揃え、そして何より、ゴーギャンの部屋を飾るためにあの一連の『ひまわり』を描いたのです。黄色い家の外観は、彼が愛した「太陽の色」そのものであり、希望の象徴でした。

しかし、皮肉なことに、この明るい黄色い家の中で、二人の天才画家の関係は泥沼化していきました。1階にはアトリエと台所、2階には二人の寝室がありましたが、決して広くはないこの空間で、性格も芸術観も正反対の二人が四六時中顔を合わせる生活は、想像以上のストレスだったことでしょう。ゴッホが夢見た「芸術家の楽園」は、わずか2ヶ月で「出口のない檻」のような閉塞した空間へと変貌してしまったのです。

「黄色い家」は第二次世界大戦中の空襲で破壊されてしまい、現在は残っていません。しかし、ゴッホが絵に残したことで、その姿は永遠に私たちの記憶の中に留められています。

その夜ゴッホはどうしたのか

では、運命の12月23日の夜、ゴッホは具体的にどうしたのでしょうか。一般的に広く知られている事実は、彼が洗面所か寝室でカミソリを手に取り、発作的に自分の耳を切り落としたというものです。

事件の直前、ゴッホとゴーギャンの間には決定的な亀裂が入っていました。夕食の後、広場を散歩していたゴーギャンに対し、ゴッホが詰め寄るような場面があったとも言われています。ゴーギャンの回想録によれば、ゴッホはカミソリを持って彼を睨みつけていたそうですが、ゴーギャンの鋭い視線に気圧されて家に逃げ帰ったとされています。その後、一人になったゴッホは鏡に向かい、狂気の中で自傷行為に及んだのです。

ただ、ここでひとつ、非常に興味深くミステリアスな異説が存在することをご存知でしょうか?それは、2009年にドイツの歴史家たちが提唱した「実はゴーギャンが剣で切り落としたのではないか?」という説です。

彼らの主張によれば、二人は激しい口論の末、フェンシングの名手でもあったゴーギャンが持っていたラピア(剣)を振るい、誤って、あるいは自衛のためにゴッホの耳を切り落としてしまったというのです。そして、ゴッホは敬愛する友人を警察の捜査から守るために、またゴーギャンを引き止めるための「沈黙の契約」として、「自分で切った」と証言したのではないか、と推測しています。

この説は当時かなり話題になりましたが、アムステルダムのファン・ゴッホ美術館や多くの専門家は、これを否定しています。物的証拠がないことや、ゴッホ自身に以前から自傷的な言動が見られたこと、そして何より二人の手紙のやり取りから見て、やはりゴッホ自身の行為であったというのが現在の定説です。

ファン・ゴッホ美術館(Van Gogh Museum)は、ゴッホの耳切り事件について、彼自身による精神的な発作の結果であるという見解を維持しています。詳細な経緯については、彼の手紙や医師の診断記録が重要な根拠となっています。

(出典:Van Gogh Museum『Why did Vincent van Gogh cut off his ear?』)

切り落としたのはどっちの耳か

ゴッホの自画像、特に有名な『包帯をしてパイプをくわえた自画像』を思い浮かべてみてください。画面に向かって右側の耳に分厚い包帯が巻かれていますよね。このため、多くの人が「ゴッホは右耳を切ったんだ」と誤解しています。私も最初はそう思っていました。

でも実は、切断されたのは左耳なんです。これには明確な理由があります。ゴッホは自画像を描く際、鏡に映った自分の姿を見て描いていたからです。鏡の中の世界は左右が反転していますよね。彼は鏡に映った「右側に包帯がある自分」をそのまま忠実にキャンバスに写し取ったため、絵の中では右耳を怪我しているように見えるのです。

これは、ゴッホがいかにモデル(自分自身も含めて)を観察し、目に見えるものを正確に描こうとしていたかを示すエピソードでもあります。彼は想像で修正して描くことよりも、目の前の「現実」を描くことにこだわっていた画家でした(この点は、記憶や想像で描くことを推奨したゴーギャンとは対照的ですね)。

実際の警察の調書や医師の記録でも、負傷したのは「左耳」であるとはっきりと記されています。もし美術館でこの自画像を見る機会があったら、「これは鏡に映った姿なんだな」と思い出しながら鑑賞すると、ゴッホの制作風景が目に浮かんでくるかもしれません。

耳の損傷はどのくらいだったか

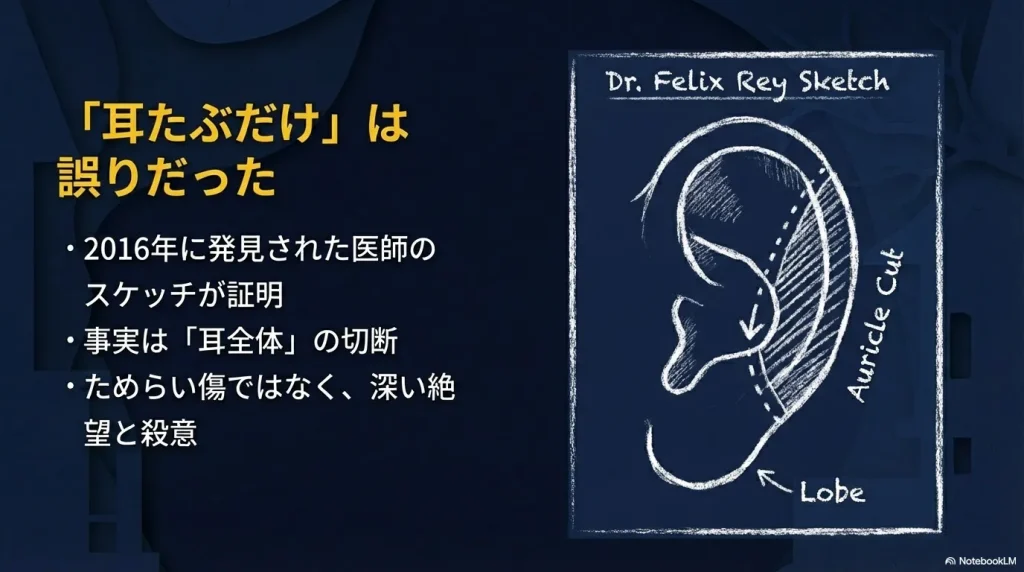

ここが、近年の調査で最も衝撃的な事実が明らかになったポイントです。長い間、美術史の教科書や伝記では、「ゴッホは耳たぶの下部を少し切り取っただけ」だという説が信じられてきました。テオの妻ヨーや、友人の画家シニャックの証言がその根拠となっていたんです。

しかし、2016年にイギリスの研究者ベルナデット・マーフィー氏が、アメリカの公文書館で決定的な資料を発見しました。それは、事件当時ゴッホを治療したフェリックス・レイ医師が、1930年に作家アーヴィング・ストーンに宛てて書いた手紙の中に描かれていたスケッチです。

| 従来の説(耳たぶ説) | 最新の研究による事実(全切断説) |

|---|---|

| 耳たぶの下の方を少し切り落とした軽傷。 | 耳介(外耳の主要部分)を根元からほぼすべて切断する重傷。 |

| 発作的な「ためらい傷」に近いイメージ。 | 明確な殺意に近い、強い力による破壊的な切断。 |

レイ医師のスケッチには、耳の輪郭に沿ってスパッと切り落とされた線が明確に描かれており、残っていたのはごくわずかな耳たぶの一部だけでした。これは「ちょっとした怪我」どころではありません。大量の出血を伴い、命に関わるような深刻な自傷行為だったことが証明されたのです。

動脈が通っている場所ですから、血が噴き出したはずです。ゴッホは止血のために頭にタオルや布をきつく巻き付けた状態で発見されました。この新しい事実は、ゴッホが当時どれほど深い絶望と狂気の淵にいたのか、その精神的な苦痛の深さを物理的に物語っています。

切った耳を誰に送ったのか

ゴッホの行動で最も理解しがたいのが、切り落とした自分の耳をどうしたか、という点でしょう。彼は血まみれの耳を水で洗い、新聞紙に丁寧に包んで帽子の中に入れ、ふらつく足取りで夜の街へ出かけました。

彼が向かった先は、アルルの赤線地帯にある馴染みの売春宿でした。そこで入り口のドアを叩き、出てきたある女性にその包みを手渡したのです。目撃者の証言によれば、ゴッホは包みを渡す際、「この品を受け取ってくれ、そして大事に取っておいてくれ」と言い残したと伝えられています。

受け取った女性は、それが何かわからずに包みを開け、中身が人間の切り取られた耳であることを知って悲鳴を上げて気絶してしまいました。騒ぎを聞きつけた警察官(憲兵)が駆けつけ、ゴッホは翌朝、自宅のベッドで瀕死の状態で発見されることになります。

なぜ彼はこんな贈り物したのでしょうか? 現代の感覚では猟奇的なホラーでしかありませんが、当時の南フランスの闘牛文化では、マタドールが倒した牛の耳を切り取り、それを観客席の女性に捧げるという風習があったそうです。ゴッホは自分の中の「悪魔」や「病」を切り離し、それを勝利の証、あるいは愛の証として捧げたのかもしれません。あるいは、聖書にある「自らの体の一部を犠牲にする」という宗教的な行為の歪んだ実践だった可能性もあります。

娼婦ラシェル説の誤りと新事実

長年、この耳を受け取った女性は「ラシェル」という名前の娼婦であると語り継がれてきました。映画や小説でも、彼女はゴッホの愛人や馴染みの娼婦として描かれることが多かったですね。

しかし、これもベルナデット・マーフィー氏の執念の調査により、大きな誤解であったことが判明しました。耳を受け取った女性の実名は、ガブリエル・ベルラティエ。彼女は当時18歳前後の若い女性で、売春婦として登録されていたわけではなく、売春宿で掃除や洗濯をする「掃除婦(メイド)」として働いていたのです。

さらに調査を進めると、彼女に関する悲しい背景が浮かび上がってきました。彼女は事件の年の初めに、狂犬病の犬に腕を噛まれるという大怪我を負っていました。当時、狂犬病は致死率の高い恐ろしい病気でしたが、ルイ・パスツールが開発したばかりのワクチン接種を受けるためにパリへ送られ、奇跡的に命を取り留めています。

しかし、その治療費は彼女の貧しい家族にとって莫大な借金となりました。ガブリエルがアルルの治安の悪い地区にある売春宿で、過酷な下働きをしていたのは、その借金を返済するためだったのです。

ゴッホは、彼女の腕に残る犬の噛み跡や、焼灼治療の痕を知っていた可能性があります。自分と同じように身体に傷を持ち、社会の底辺で苦しんでいる彼女に対して、ゴッホは深い同情や共感を抱いていたのではないでしょうか。「傷ついた者同士」の歪んだ連帯感。彼が自分の耳を渡したのは、単なる狂気ではなく、痛みを分かち合おうとする彼なりの(常軌を逸してはいますが)慈悲や救済のメッセージだったのかもしれません。

ゴッホが耳切る理由と深層心理

事実関係が見えてきたところで、次はもっと内面的な部分に迫ってみましょう。なぜ彼はそこまで追い詰められてしまったのでしょうか。単なる「狂人」の一言で片付けるには、あまりにも人間臭い理由がそこにはありました。

ゴッホが耳を切った理由の核心

「ゴッホ 耳切る 理由」と検索するといろいろな説が出てきますが、決定的なのは「見捨てられることへの恐怖(見捨てられ不安)」だったと私は思います。心理学的に見ても、彼の人生はこの不安との戦いでした。

この1888年の年末、彼にとって「世界が終わる」に等しい最悪な出来事が同時に重なりました。ひとつは、経済的にも精神的にも唯一の支えであった弟テオの婚約です。これまでテオの愛情と資金はすべてゴッホ一人に注がれていました。しかし、テオが結婚し、子供ができれば、当然ながら優先順位は変わります。「自分はもう必要とされていないのではないか」「送金が止まって絵が描けなくなるのではないか」という強烈な焦りと嫉妬が彼を襲いました。

そしてもうひとつが決定的でした。共同生活をしていたゴーギャンが「もうここを出ていく」と告げたことです。ゴッホにとってゴーギャンは、単なる同居人ではなく、「南のスタジオ」という夢を実現するためのリーダーであり、崇拝する対象でもありました。彼を引き止めるためにあらゆる手を尽くしましたが、二人の芸術論や生活態度の溝は埋まりませんでした。

理想としていた共同体の夢が崩れ去り、テオもゴーギャンも自分から去っていく。絶対的な孤独の中に放り出されることへの絶望。言葉では表現しきれないその心の痛みを、肉体的な痛みに置き換えることで解消しようとしたのが、あの自傷行為だったのではないでしょうか。

ゴッホは感情の起伏が激しく、一度思い込むと周りが見えなくなる純粋すぎる性格でした。その純粋さが、芸術的な才能の源泉であると同時に、彼自身を傷つける刃にもなってしまったのです。

なぜ精神病の発作が起きたか

ゴッホの精神状態については、現代の精神医学の観点からも数多くの論文が書かれています。「てんかん(側頭葉てんかん)」、「統合失調症」、「双極性障害(躁うつ病)」、「境界性パーソナリティ障害」など、さまざまな診断が推測されていますが、完全な特定には至っていません。

当時のアルルの状況も彼を追い詰めました。先ほども触れましたが、12月のアルルは悪天候が続き、光を愛する画家にとって最大のストレスである「描けない日々」が続いていました。閉塞感漂う室内で、煮詰まった二人の人間関係。そこに拍車をかけたのが、過度なアルコール摂取です。

特に彼らが愛飲していた「アブサン」というリキュールは、アルコール度数が非常に高く、原料のニガヨモギに含まれるツヨンという成分が幻覚や錯乱を引き起こす神経毒性があると言われていました(現在は成分規制されています)。栄養失調に近い状態でアブサンを煽るように飲み、パイプをふかし続ける生活。これでは健全な精神を保つ方が難しいでしょう。

「殺せ」とか「お前は無能だ」といった幻聴が聞こえていて、その声を消すために聴覚器官である耳を切り落としたという説もあります。また、メニエール病による激しい耳鳴りに耐えかねて切ったという医学的な説も存在します。いずれにせよ、彼の脳内で何かがショートし、制御不能な発作が起きたことは間違いありません。

包帯姿の切った自画像が語るもの

事件の後、ゴッホは病院に収容されますが、驚異的な回復力を見せて退院し、再び絵筆を握ります。その時に描かれたのが、有名な「包帯をしてパイプをくわえた自画像」です。

この絵を見て、皆さんは何を感じますか? 背景は赤とオレンジの大胆な色使いで、彼の目はどこか虚ろでありながらも、真っ直ぐにこちら(鏡の中の自分)を見据えています。狂気の沙汰の直後であるにもかかわらず、その筆致は乱れるどころか、非常に冷静で構成的です。

ここに画家の業というか、凄みを感じずにはいられません。普通の人間なら、大怪我をして精神錯乱を起こした直後に、その姿を絵に残そうなんて思わないでしょう。しかしゴッホは、傷ついた自分さえも観察対象とし、作品へと昇華させることで、崩れそうな精神のバランスを必死に保とうとしていたのかもしれません。「描くこと」だけが、彼がこの世界に留まるための唯一のアンカー(錨)だったのです。

更に、もう一つの「包帯をした耳の自画像」の背景に描かれているのは日本の浮世絵だと言われています。最悪の状況下でも、彼が愛した日本芸術への憧れは消えていなかったことにも胸を打たれます。

ゴッホが耳切る悲劇が残したもの

この事件をきっかけに、ゴッホとゴーギャンの共同生活は完全に終わりを告げました。ゴーギャンはゴッホを見舞うことなくアルルを去り、二人が再び会うことは生涯ありませんでした(手紙のやり取りは続きましたが)。

その後、アルルの住民たちから「危険な狂人」として排斥運動を受けたゴッホは、自らサン・レミ・ド・プロヴァンスの精神療養所(サン・ポール・ド・モゾル修道院)に入院することを選びます。しかし、皮肉なことに、この最も苦しく孤独な療養所時代に、あの一連の糸杉の絵画や、渦巻く夜空が印象的な傑作『星月夜』が生まれているのです。

「ゴッホ 耳切る」というショッキングなキーワードは、単なるゴシップや狂気のエピソードとして消費されがちです。しかし、その裏側を深く知れば知るほど、不器用なほど純粋に芸術と愛を求め、それが叶わずに傷ついたひとりの人間の切実な叫びが聞こえてくるような気がします。

彼が切り落とした耳は、叶わなかった理想郷への、あまりにも痛々しい別れの印であり、同時に、その後死ぬまで描き続けることになる「孤独な魂の旅路」の始まりを告げる合図だったのかもしれませんね。