「光の画家」クロード・モネの代表作、連作『睡蓮』。「この作品、世界に何枚くらいあるんだろう?」と、ふと疑問に思ったことはありませんか。

実は、モネが生涯で描いた『睡蓮』は、およそ250点にも及ぶと言われています。この記事では、この驚くべき枚数に関する疑問にお答えすると共に、なぜモネはこれほどまでに睡蓮に魅了されたのか、その秘密に迫ります。

また、数ある中で一番有名な作品はどれか、それはどこにあるのかも詳しく解説。象徴的な睡蓮の橋が描かれた作品群や、パリのオランジュリー美術館の睡蓮の圧巻のコレクション、さらに私たちの身近な日本の美術館、例えば国立西洋美術館や大原美術館の情報もお届けします。最新情報として、現在開催中の豊田市美術館での特別展「睡蓮のとき」にも触れ、あなたの知的好奇心をあらゆる角度から満たします。

- モネが描いた睡蓮の具体的な枚数とその制作背景

- 時代や技法によって異なる睡蓮の魅力と特徴

- 一番有名な作品や国内外の主要な所蔵美術館

- 日本国内で睡蓮を鑑賞できる場所と最新の展覧会情報

モネの睡蓮は何枚?驚きの枚数とその背景

- 睡蓮の魅力解説 なぜ惹きつけられるのか

- 象徴的なモチーフである睡蓮の橋

- 一番有名な睡蓮はオランジュリーの壁画

- モネの睡蓮はどこにある?世界の所蔵場所

睡蓮の魅力解説 なぜ惹きつけられるのか

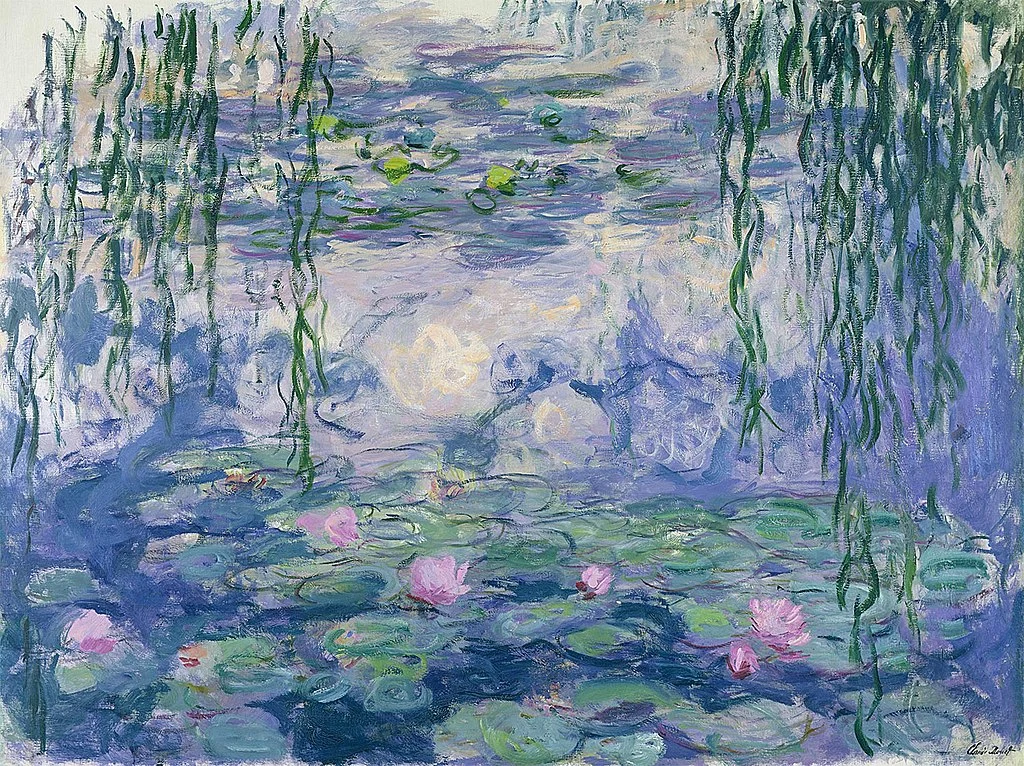

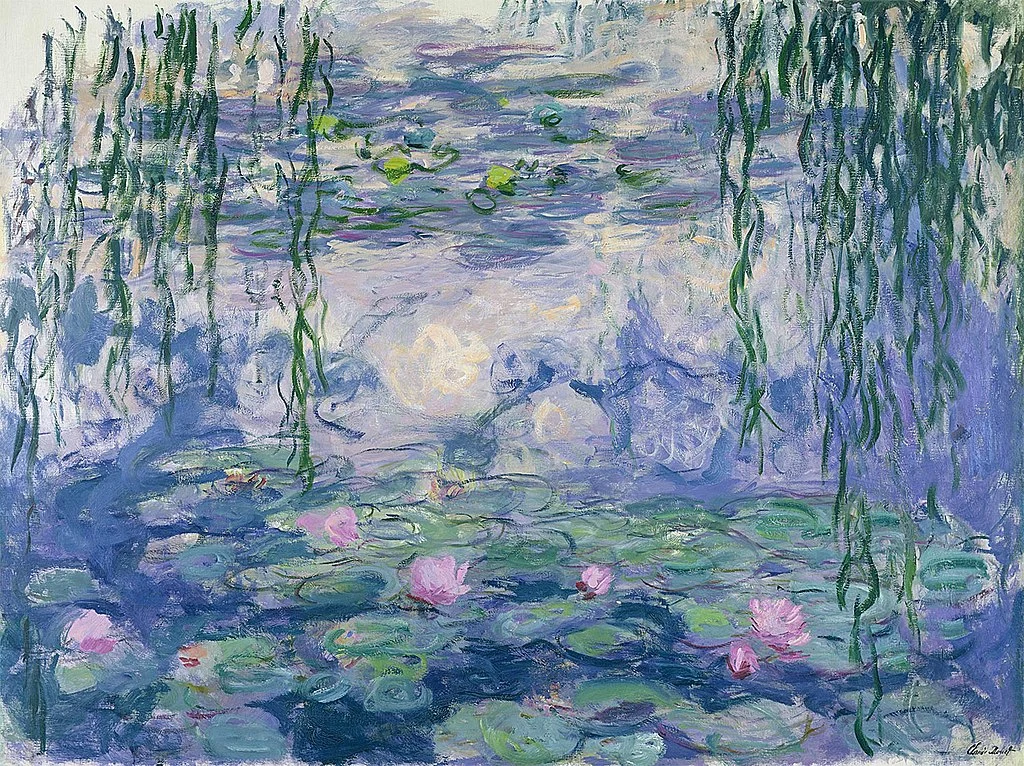

出典:Wikimedia Commons

モネの『睡蓮』がなぜこれほどまでに人々を惹きつけるのか、その理由は彼の革新的な芸術への信念にあります。モネが生涯をかけて追求したのは、目の前の光景を「見たまま」にキャンバスへ写し取ることでした。

当時の画壇では、対象を頭の中で理想的に再構成して描く古典主義が主流でした。しかし、モネは理屈よりも自身の感覚を優先し、戸外制作を通じて刻々と変化する光の表情を捉えようと試みます。この探求心から、絵の具を混ぜ合わせずに短い筆致で色を並べる「筆触分割」といった技法が生まれました。この技法により、鑑賞者の網膜上で色が混ざり合い、鮮やかで揺らめくような光の効果が生み出されるのです。

『睡蓮』シリーズ以前にも、『積み藁』や『ルーアン大聖堂』などの連作で、同じモチーフが時間や季節によっていかに異なる表情を見せるかを描いてきました。そして、50代後半でたどり着いたのが、自ら造園したジヴェルニーの庭に浮かぶ「睡蓮」だったのです。

また、晩年のモネは白内障に苦しめられました。視力の変化は、彼の色彩感覚にも影響を与えたと考えられています。特に後期の作品に見られる、形が溶け合い、色彩がより大胆になる作風は、病との闘いの中で生まれた、画家の魂の表現とも受け取れます。これらの理由から、『睡蓮』は単なる美しい花の絵ではなく、モネの芸術哲学と人生そのものが凝縮された、奥深い魅力を持つ作品群となっているのです。

象徴的なモチーフである睡蓮の橋

モネの『睡蓮』シリーズ、特に初期の作品群を語る上で欠かせないのが、池に架けられた日本風の太鼓橋です。この橋は、モネの作品における重要なモチーフであり、彼の芸術性を象徴する存在と考えられます。

モネは、日本美術、とりわけ浮世絵の熱心な愛好家であり、200点以上のコレクションを所有していました。葛飾北斎や歌川広重の作品に見られる大胆な構図や自然観は、彼の創作活動に大きな影響を与えます。1895年、モネはジヴェルニーの庭に造成した「水の庭」に、この日本風の橋を架けました。ただし、一般的な朱塗りではなく、周囲の自然に溶け込むよう緑色に塗った点は、モネ独自の美意識の表れです。

この橋を描いた作品は『睡蓮』の第一シリーズ(1898年~1900年頃)に多く見られます。そこでは、橋が水面に映り込む様子や、しだれ柳との組み合わせによって、静かで瞑想的な空間が作り出されています。西洋の伝統的な遠近法とは異なる、平面的な構図やトリミング(画面の切り取り方)には、浮世絵の影響が色濃く見て取れます。

このように、睡蓮の池に架かる橋は、単なる庭の装飾ではありません。それは、モネが西洋絵画の伝統に、日本美術の要素を融合させようとした試みの象徴です。異文化の美意識を取り入れることで、彼は全く新しい風景画の世界を切り拓いたのです。

一番有名な睡蓮はオランジュリーの壁画

数ある『睡蓮』の中で、どれが一番有名かと問われれば、多くの人がフランス・パリのオランジュリー美術館に収められた巨大な装飾画を挙げるでしょう。これはモネの画業の集大成であり、彼の芸術における最終到達点ともいえる特別な作品群です。

モネは19世紀末から、部屋全体を『睡蓮』の絵で埋め尽くすという壮大な構想を抱いていました。第一次世界大戦の終結を記念して、この大装飾画を国家に寄贈することを申し出ます。この申し出を受け、フランス政府はモネの意向を汲み取り、チュイルリー公園の一角にあるオランジュリー(オレンジ温室)を改装して、専用の展示室を設けることを決定しました。

圧巻の睡蓮の間

展示室は、数字の「8」のように連なる2つの楕円形の部屋で構成されています。壁面には、高さ約2メートル、合計の長さが90メートルを超える8点の巨大な『睡蓮』が、途切れることなく展示されています。作品はそれぞれ「雲」「朝」「緑の反映」といった名前が付けられ、一日を通して移り変わるジヴェルニーの池の光景を表現しています。

鑑賞者は部屋の中央に立つと、360度を睡蓮の池に囲まれるような感覚を味わえます。地平線や明確な視点がなく、水面と光、そして空の反映が一体となった空間に没入するこの体験は、他のどの美術館でも味わうことのできない、オランジュリー美術館ならではの魅力です。このため、オランジュリー美術館の『睡蓮』は、単なる一枚の絵画としてではなく、空間全体で体験する芸術作品として、世界で最も有名と言えるのです。

モネの睡蓮はどこにある?世界の所蔵場所

モネが生涯で描いた約250点もの『睡蓮』は、現在、世界中の美術館に所蔵されています。そのため、私たちはフランスまで行かなくても、彼の作品に触れることが可能です。

前述の通り、最も象徴的なコレクションは、パリのオランジュリー美術館にある大装飾画です。また、同じくパリにあるマルモッタン・モネ美術館も、モネの遺族から寄贈された多数の作品を所蔵しており、彼の画業の全体像を理解する上で欠かせない場所となっています。

アメリカにも多くの名作が渡っています。ニューヨーク近代美術館(MoMA)には、晩年の様式を代表する大型の3連画が収蔵されています。また、メトロポリタン美術館やボストン美術館など、主要な美術館の多くが『睡蓮』をコレクションに加えています。

そして、日本も世界有数のモネ作品所蔵国の一つです。国立西洋美術館をはじめ、アーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)、ポーラ美術館、大原美術館など、全国各地の美術館で実物を見ることができます。それぞれの美術館が所蔵する作品は、描かれた年代や構図、色使いが異なり、見比べてみるのも一興です。このように、『睡蓮』は世界中に点在しており、各地で異なる表情を見せてくれるのが特徴です。

モネの睡蓮は何枚も日本に!鑑賞ガイド

- 必見!パリの睡蓮 オランジュリー美術館

- 見に行ける睡蓮 日本の美術館所蔵リスト

- 東京で見るなら睡蓮 国立西洋美術館

- 倉敷にある睡蓮 大原美術館の逸話

- 特別展「睡蓮のとき」を豊田市美術館で

必見!パリの睡蓮 オランジュリー美術館

もし『睡蓮』の神髄に触れたいと考えるなら、フランス・パリのオランジュリー美術館は絶対に外すことのできない場所です。ここには、モネの芸術の集大成ともいえる晩年の大装飾画が、画家自身の構想に沿った形で展示されています。

この美術館の最大の特徴は、作品が展示されている「睡蓮の間」そのものです。自然光が柔らかく差し込むように設計された2つの楕円形の部屋の壁一面に、8点の巨大な『睡蓮』が設置されています。鑑賞者は部屋を歩きながら作品を見ることで、まるでジヴェルニーの池のほとりを散策しているかのような、あるいは水の中に浮遊しているかのような、独特の没入感を体験できます。

鑑賞のポイントと注意点

鑑賞の際は、部屋の中央に置かれたベンチに座り、まずは空間全体をゆっくりと見渡してみることをお勧めします。時間帯や天候によって部屋に差し込む光が変化し、それに伴って作品の表情も微妙に変わって見えます。

一方で、注意点もあります。オランジュリー美術館は世界的に人気の観光スポットであるため、特に観光シーズンは非常に混雑します。じっくりと鑑賞するためには、公式サイトからの事前予約が強く推奨されます。朝一番の開館直後や、閉館間際の時間を狙うと、比較的落ち着いて鑑賞できる可能性があります。この場所で得られる体験は、一枚の絵画を鑑賞するという行為を超えた、モネの芸術世界への旅となるでしょう。

見に行ける睡蓮 日本の美術館所蔵リスト

日本は、フランス、アメリカと並び、モネの『睡蓮』を数多く所蔵する国の一つです。北は北海道から南は九州まで、全国各地の美術館で彼の作品に出会うことができます。わざわざ海外へ行かずとも、国内で気軽に本物の『睡蓮』を鑑賞できるのは、私たちにとって大きな魅力です。

以下に、国内で『睡蓮』を所蔵している主な美術館をまとめました。所蔵作品は常設展示されていない場合もあるため、訪問前には各美術館の公式サイトで最新の展示情報を確認することをお勧めします。

| 美術館名 | 所在地 | 所蔵作品の年代(例) | 特徴 |

| 国立西洋美術館 | 東京都 | 1916年 | 晩年のダイナミックな筆致が特徴的な作品 |

| アーティゾン美術館 | 東京都 | 1903年、1907年 | 第二シリーズ初期の代表的な作品を所蔵 |

| ポーラ美術館 | 神奈川県 | 1907年 | 明るい色彩で描かれた水面の輝きが美しい |

| DIC川村記念美術館 ※2025年3月31日で閉館 | 千葉県 | 1907年 | 水面に映る空や木々の表現に注目 |

| 大原美術館 | 岡山県 | 1906年 | 児島虎次郎がモネ本人から直接購入した作品 |

| 地中美術館 | 香川県 | 晩年 | 安藤忠雄設計の空間で自然光のもと鑑賞 |

| MOA美術館 | 静岡県 | 1918年 | 晩年の様式を示す大型作品を所蔵 |

| アサヒビール大山崎山荘美術館 | 京都府 | 複数点 | 邸宅美術館の落ち着いた雰囲気で鑑賞できる |

この他にも、北海道立近代美術館、名古屋市美術館、広島美術館など、多くの施設が『睡蓮』をコレクションに加えています。お住まいの地域の近くにも、意外な名作が眠っているかもしれません。

東京で「睡蓮」を見るなら国立西洋美術館

東京でモネの『睡蓮』を鑑賞したいと考えたとき、まず訪れるべき場所が上野にある国立西洋美術館です。この美術館は、日本における西洋美術コレクションの中核をなしており、モネの作品も複数所蔵しています。

中でも代表的なのが、1916年に制作された『睡蓮』です。この作品は、モネが75歳を超えてから描いたもので、彼の晩年の様式を非常によく示しています。画面は縦2メートル、横2メートルという大きな正方形で、鑑賞者はその迫力に圧倒されます。

この時期のモネは白内障の症状が進行しており、対象の輪郭は曖昧になり、色彩はより激しく、筆致はダイナミックになっています。画面全体が水面で覆われ、もはや池の岸辺や空は見えません。水面に浮かぶ睡蓮の花と、そこに映り込む光や雲、柳の木々が渾然一体となって、抽象絵画に迫るような幻想的な世界を創り出しています。

国立西洋美術館の『睡蓮』は、常設展で展示される機会が多く、比較的目にするチャンスの多い作品です。ル・コルビュジエが設計した世界文化遺産の建築空間の中で、モネ晩年の情熱が込められた大作と向き合う時間は、忘れられない体験となるはずです。