こんにちは。「アートの地図帳」のさとまるです。

「ゴッホの最後の絵」と聞いて、皆様はどの作品を思い浮かべるでしょうか?おそらく、多くの人が、荒れ狂う暗い空の下、不吉なカラスの群れが飛び交う麦畑の絵「カラスのいる麦畑」を想像するのではないかと思います。あの絵には、まるで自分の死を予感していたかのような、言いようのない不安と孤独が漂っていますよね。

ですが、もしその「定説」が間違いだったとしたらどうでしょうか?実は、長年信じられてきたこの物語は、近年の美術史研究と、ある劇的な発見によって完全に覆されたのです。私たちが学校やテレビで教わってきたゴッホの最期は、事実とは異なる部分が多く含まれていました。

この記事では、2020年に世界中を驚かせた「真の絶筆」の発見と、そこから見えてくる画家の最期の瞬間の真実について、最新の研究成果をもとに詳しく掘り下げていきます。カラスの絵が最後ではない理由、新たに見つかった作品に込められた意味、そして謎多きオーヴェールでの日々。これらを知ることで、ヴィンセント・ファン・ゴッホという画家の人生の幕引きが、今までとは全く違った色彩で見えてくるはずです。

この記事で分かること

- カラスのいる麦畑が最後の作品ではない決定的な理由

- 2020年のロックダウン中に発見された真の絶筆『木の根』の全貌

- 絵葉書によって特定された「ゴッホが最後に立っていた場所」と当日の足取り

- 遺作としての評価、驚愕の市場価値、そして消された黒猫のミステリー

目次

ゴッホ最後の絵は「カラスのいる麦畑」ではなかった

長い間、ゴッホの人生のクライマックスを飾る作品として、あまりにも有名な物語として語られてきた『カラスのいる麦畑』。しかし、現代の美術史研究においては、この作品が絶筆であるという説は明確に否定されています。

ここでは、なぜそのような誤解が広まったのかという背景と、科学的な調査によって特定された「本当の最後の絵」について、その発見の経緯から詳しく解説していきます。

「カラスのいる麦畑」が絶筆との誤解

画像出典:フィンセント・ファン・ゴッホ「カラスのいる麦畑」(1890年、ファン・ゴッホ美術館所蔵)出典:Wikimedia Commons

画像出典:フィンセント・ファン・ゴッホ「カラスのいる麦畑」(1890年、ファン・ゴッホ美術館所蔵)出典:Wikimedia Commons

ゴッホの絶筆といえば『カラスのいる麦畑』である。この認識は、単なる勘違いというレベルを超えて、一種の「文化的常識」として世界中に浸透しています。どんよりと垂れ込める紺碧の空、激しい筆致で描かれた黄金色の麦、そして画面手前から奥へと続くものの、どこにも行き着くことなく途切れてしまう三本の道。そして何より、死の使いのように舞う黒いカラスたち。この絵の持つ視覚的なインパクトは強烈で、これから自ら命を絶とうとする画家の「絶望」や「死の予兆」を表現したものとして、あまりにも完璧すぎる条件が揃っているのです。

実は、この「カラス=絶筆」という神話を決定づけたのは、ハリウッド映画の影響が非常に大きいと言われています。1956年に公開されたカーク・ダグラス主演の映画『炎の人ゴッホ』では、ゴッホがこの絵を狂気の中で完成させ、その直後に麦畑の中で自らに銃を向けるシーンがドラマチックに描かれました。この映画の演出があまりに鮮烈で感動的だったため、多くの人々が「これが真実だ」と信じ込んでしまったのです。物語としては非常に美しいのですが、事実はもう少し複雑で、そしてある意味ではもっと静かなものでした。

ここがポイント

実際には、ゴッホが弟テオに宛てた手紙(1890年7月10日頃)の中で、すでにこの作品(または類似の大作)について言及しています。彼はその後も7月14日に『オーヴェールの町役場』や『ドービニーの庭』など複数の作品を描き続けており、時系列的にも『カラスのいる麦畑』が最後ではないことが、書簡の研究から確定しているのです。

2020年に特定された真の絶筆「木の根と幹」

画像出典:フィンセント・ファン・ゴッホ「木の根と幹」(1890年頃、ファン・ゴッホ美術館所蔵)。出典:Wikimedia Commons

画像出典:フィンセント・ファン・ゴッホ「木の根と幹」(1890年頃、ファン・ゴッホ美術館所蔵)。出典:Wikimedia Commons

では、『カラスのいる麦畑』の後に描かれた、本当の意味での「絶筆」は何だったのでしょうか?その答えが確定したのは、ゴッホの死から130年が経過した、なんと2020年のことでした。世界中が新型コロナウイルスのパンデミックによるロックダウンに見舞われ、美術館も閉鎖されていた最中に、美術史を覆す驚くべき発見がもたらされたのです。

新たに「ゴッホが最後に筆を入れた絵」として特定されたのは、『木の根と幹』という未完の作品です。アムステルダムのファン・ゴッホ美術館に所蔵されているこの絵は、これまでも「最後の時期に描かれたものの一つ」とは考えられていましたが、決定的な証拠がありませんでした。しかし、ある一枚の古い写真の発見がすべてを変えました。

『木の根と幹』は、一見すると何が描かれているのか分かりにくい、非常に抽象的な作品です。空も地平線もなく、画面全体を青い太い根と、黄土色の地面、そして緑の植物が埋め尽くしています。カラスの絵のようなわかりやすい「物語」はありませんが、そこには植物の生命力と、複雑に絡み合う自然の造形に対する画家の執拗なまでの観察眼が刻まれていました。ファン・ゴッホ美術館は、詳細な検証を経て、この発見を公式に認定しています。

発見者について

この発見をしたのは、ファン・ゴッホ研究所の科学ディレクター、ヴァウター・ヴァン・デア・ベーン氏です。彼は自宅待機中にデジタルアーカイブを整理していて、偶然にも歴史的な発見を成し遂げました。まさに「棚からぼたもち」ならぬ「ロックダウンが生んだ奇跡」と言えるでしょう。

「木の根と幹」が描かれた場所はどこ?

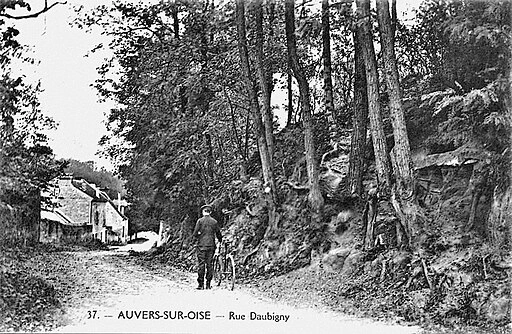

この『木の根と幹』が絶筆であると特定されるに至った経緯は、まるで極上のミステリー小説のようです。ヴァン・デア・ベーン氏がフランスのストラスブールにある自宅で見ていたのは、1900年から1910年頃に撮影された「オーヴェール=シュル=オワーズ」の古い絵葉書でした。

その絵葉書には、自転車を押す男性の後ろに、石灰岩の斜面から露出した樹木の根や幹が写り込んでいました。彼はその根の形に見覚えがありました。「これは、あの『木の根と幹』と同じではないか?」。直感的にそう感じた彼は、絵画と写真を詳細に比較し始めました。

その後、ロックダウンが解除されるのを待って行われた現地調査と、樹木学者を交えた専門的な検証により、絵画に描かれた根のねじれ具合、分岐の角度、そして斜面の地形が、写真(および現在も残るその場所の痕跡)と驚くほど一致することが確認されました。ゴッホがキャンバスを立てたその場所は、オーヴェールのドービニー通り46番地付近。彼が下宿していた「ラヴー亭」からわずか150メートル、歩いて数分もかからない目と鼻の先だったのです。

130年もの間、世界中の研究者や観光客がこの場所の目の前を通り過ぎていたにもかかわらず、誰もそこが「最後の傑作」の舞台だとは気づきませんでした。まさに「木を隠すなら森の中」、あるいは「灯台下暗し」を地で行くエピソードです。

Googleマップで現状を確認してみよう

「木の根と幹」が描かれた場所はGoogleマップで確認することができましたが、ストリートビューでは2022年現在で、下記のような塀で覆われているようです。