「ムンクの叫びはゴッホの作品?」という疑問を抱いて検索されたのではないでしょうか。世界的に有名なこの絵画をめぐっては、作者が誰が書いたのかについて、しばしば誤解が生じます。この記事では、ムンクの叫びとゴッホの関係性から、作品の本当の意味について解説します。

さらに、中央の人物はなぜ叫んでるのか、あるいは叫んでないのかという謎、そして作品には全部で5枚の種類が存在する事実にも迫ります。ムンクの三部作としての位置づけや、作品の魅力、現在では美術館がどこにあるのか、過去のオークションで記録された驚きの値段、日本への来日履歴、そして気になる著作権の現状まで、あらゆる情報を網羅的にご紹介します。

- 「叫び」の作者がムンクであることとゴッホとの関係性

- 作品に込められた本当の意味や制作背景

- 存在する5つのバージョンの違いとそれぞれの特徴

- 美術館の場所やオークション価格などの関連情報

ムンクの叫びとゴッホ、作者が混同される理由

- ムンクの叫びの作者は誰が描いたのか

- なぜ叫んでる?実は叫んでない中央の人物

- ムンクの叫びの本当の意味や正式名称を解説

- 鑑賞者を惹きつけるムンクの叫びの魅力

- 「叫び」の種類は全部で5種類存在する

ムンクの叫びの作者は誰が描いたのか

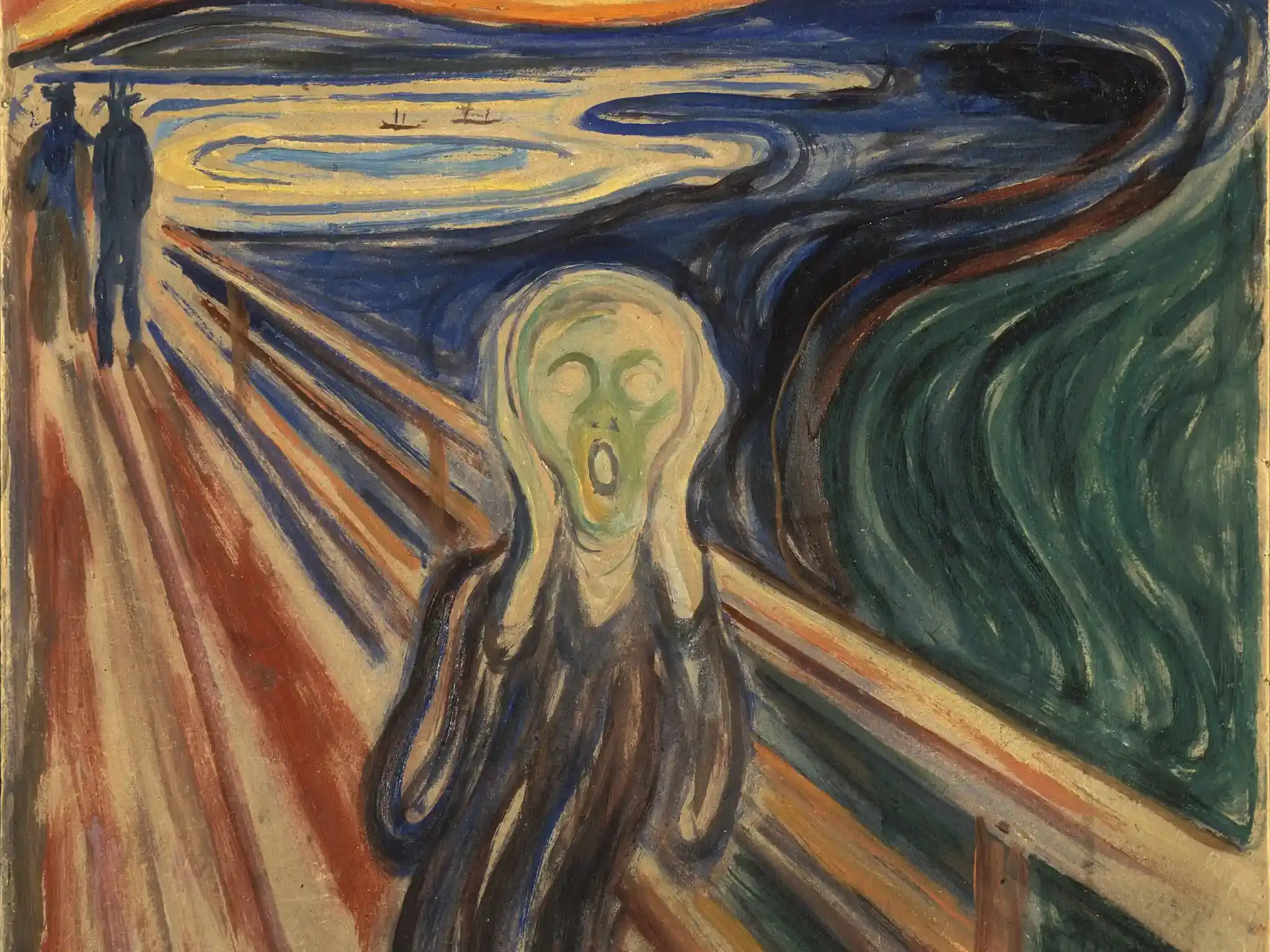

結論から言うと、「叫び」の作者はノルウェーの画家エドヴァルド・ムンクです。しかし、特に海外ではフィンセント・ファン・ゴッホの作品だと勘違いされることが少なくありません。

では、なぜこのような誤解が生まれるのでしょうか。その理由は、ムンクとゴッホが同時代に活躍した芸術家であり、作風にいくつかの共通点が見られるためです。ムンクは1863年生まれで、ゴッホより10歳年下にあたります。二人が直接会ったという記録は残っていませんが、ムンクはゴッホをはじめとする後期印象派の画家から影響を受けていました。

両者ともに、感情を表現するために激しい筆致や鮮やかな色彩を用いる点、そして日本の浮世絵からインスピレーションを得ていた点などが共通しています。このような芸術的なつながりが、作者の混同を生む一因となっていると考えられます。

なぜ叫んでる?実は叫んでない中央の人物

作品の最も象徴的な部分である中央の人物は、一般的に「叫び声を上げている」と認識されていますが、実はそうではありません。この人物は、自然から発せられる叫び声に耐えかねて、両手で耳を塞いでいるのです。

この着想は、ムンク自身の体験に基づいています。彼は日記に次のように記しました。

「太陽が沈みかけ、雲が血のように赤く染まっていた。その時、自然全体を貫く叫びを感じた。まるでその叫びが聞こえたようだった。」

つまり、叫んでいるのは人物ではなく、彼を取り巻く自然そのものなのです。絵の中で、後方にいる友人二人は何も気づかずに歩き続けている様子が描かれており、この体験がムンク個人の内面で起きた強烈な出来事であったことを示唆しています。

ペルーのミイラからの影響

この人物の独特なポーズや骸骨のような顔の造形には、モデルがあったとする説が有力です。美術史家ロバート・ローゼンブラムは、1889年のパリ万国博覧会で展示されていたペルーのミイラが、ムンクにインスピレーションを与えたと指摘しました。両手を頬に当てたそのミイラの姿は、「叫び」の人物像と驚くほどよく似ています。

ムンクの叫びの本当の意味や正式名称を解説

この作品の正式名称は、ムンク自身が付けたドイツ語の原題「Der Schrei der Natur(自然の叫び)」です。このタイトルこそが、作品の本当の意味を理解する鍵となります。ムンクが描きたかったのは、個人の恐怖だけでなく、近代化が進む社会の中で人間が感じる普遍的な不安や孤独、そして自然との断絶から生じる存在論的な恐怖でした。

絵の背景となっているのは、ノルウェーの首都オスロにあるエーケベルグの丘から見た実在の風景です。燃えるような空と暗いフィヨルドのコントラストは、ムンクの内面風景を色濃く反映しています。

当時、この丘の麓には精神病院があり、ムンクの妹も入院していました。この個人的な事情も、作品に描かれた精神的な苦悩や不安の背景にあると考えられます。鮮やかな夕焼けは、1883年のクラカトア火山大噴火の影響で世界的に観測された異常気象が、ムンクの記憶に強く残っていたためという説もあります。

鑑賞者を惹きつけるムンクの叫びの魅力

「叫び」が時代を超えて多くの人々を惹きつける魅力は、その圧倒的な感情表現にあります。ムンクは、見たままの風景を写実的に描くのではなく、自身の内なる感情や精神状態をキャンバスに投影しました。この手法は「表現主義」の先駆けとされ、後の芸術家に多大な影響を与えています。

渦巻くような空、歪んだ風景、そして中央の人物の苦悶の表情。これら全てが一体となって、観る者の心に直接訴えかけてきます。誰もが心の内に抱える不安、恐怖、孤独といった感情を視覚的に代弁してくれるかのような力強さが、この作品の最大の魅力と言えるでしょう。

また、構図の妙も魅力の一つです。手前の橋が斜めに画面を貫き、極端な遠近法が不安感を一層煽ります。穏やかに歩き去る二人の友人との対比によって、中央の人物の孤立感が際立っている点も見事です。

「叫び」の種類は全部で5種類存在する

ムンクは「叫び」というテーマに強くこだわり、生涯で5つのバージョンの作品を制作しました。それぞれ異なる技法で描かれており、表現にも微妙な違いが見られます。一般的に最も有名なのはオスロ国立美術館が所蔵する1893年のテンペラ画ですが、他にもクレヨン画、パステル画、リトグラフ(石版画)などが存在します。

このように、同じ主題を繰り返し描いたことからも、この作品がムンクにとってどれほど重要な意味を持っていたかがうかがえます。

| 制作年 | 技法・素材 | 所蔵 | 特徴・エピソード |

| 1893年 | クレヨン、厚紙 | ムンク美術館 | 「叫び」シリーズの原型となった最初の作品 |

| 1893年 | テンペラ・クレヨン、厚紙 | オスロ国立美術館 | 最も有名で象徴的なバージョン。1994年に盗難に遭うも無事回収された |

| 1895年 | パステル、厚紙 | 個人蔵 | 2012年に当時の美術品オークション史上最高額で落札された |

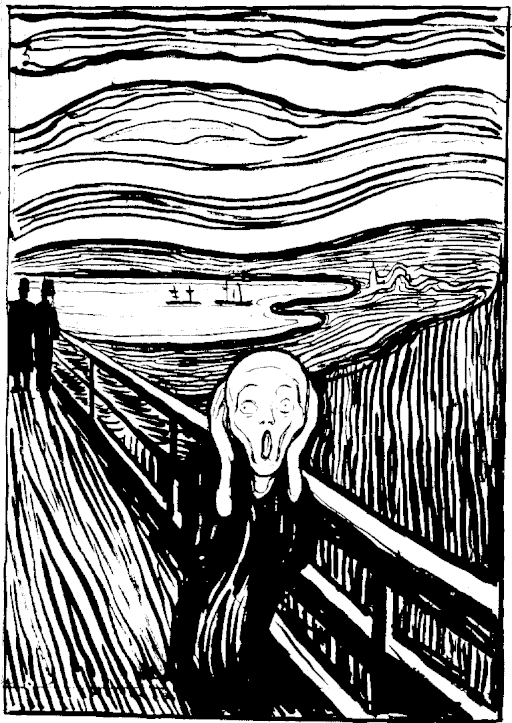

| 1895年 | リトグラフ(石版画) | ムンク美術館など | 白黒の版画作品。広く一般にイメージを普及させる役割を果たした |

| 1910年 | テンペラ・油彩、厚紙 | ムンク美術館 | ムンクが手元に残したバージョン。2004年に盗難され、損傷を受けた |

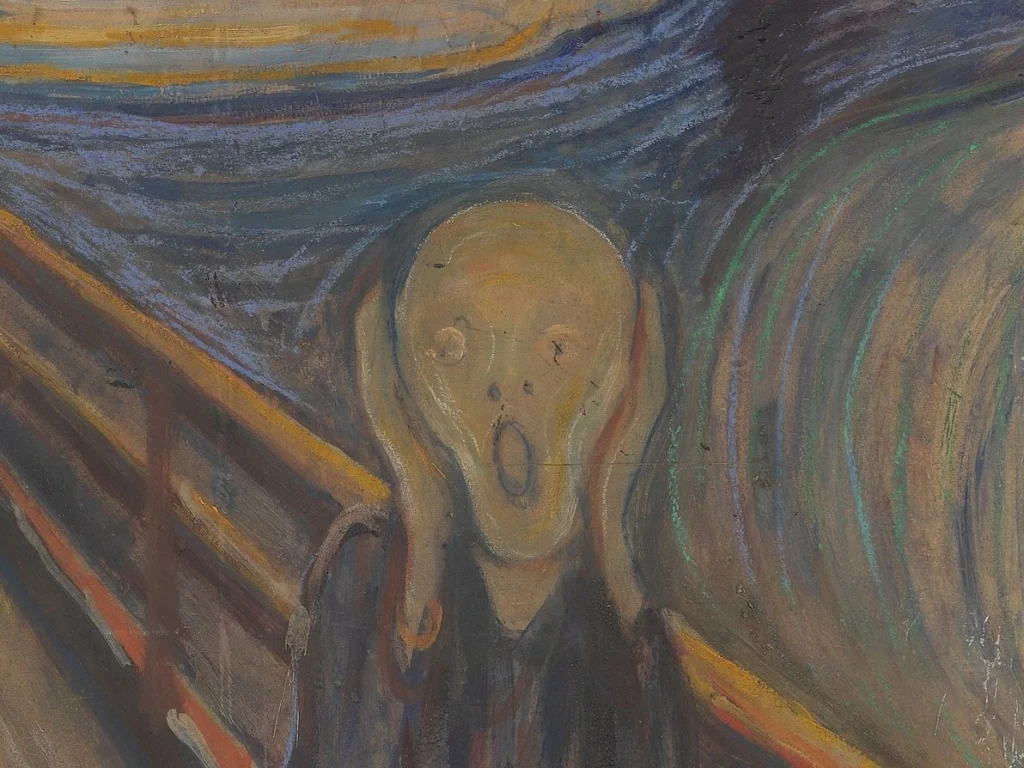

1893年版(クレヨン画):最初の叫び

最初に制作されたこのクレヨン画は、「叫び」シリーズの原点となるバージョンです。

習作、あるいは最初の着想を記録したスケッチとも考えられており、後の作品に見られるような鮮やかな色彩はなく、荒々しい線で感情が直接的に表現されています。人物の表情や背景の構図など、基本的な要素はすでに確立されており、ムンクの内面で生まれた衝撃の瞬間が生々しく伝わってきます。

現在、この貴重な最初のバージョンはオスロのムンク美術館に所蔵されています。

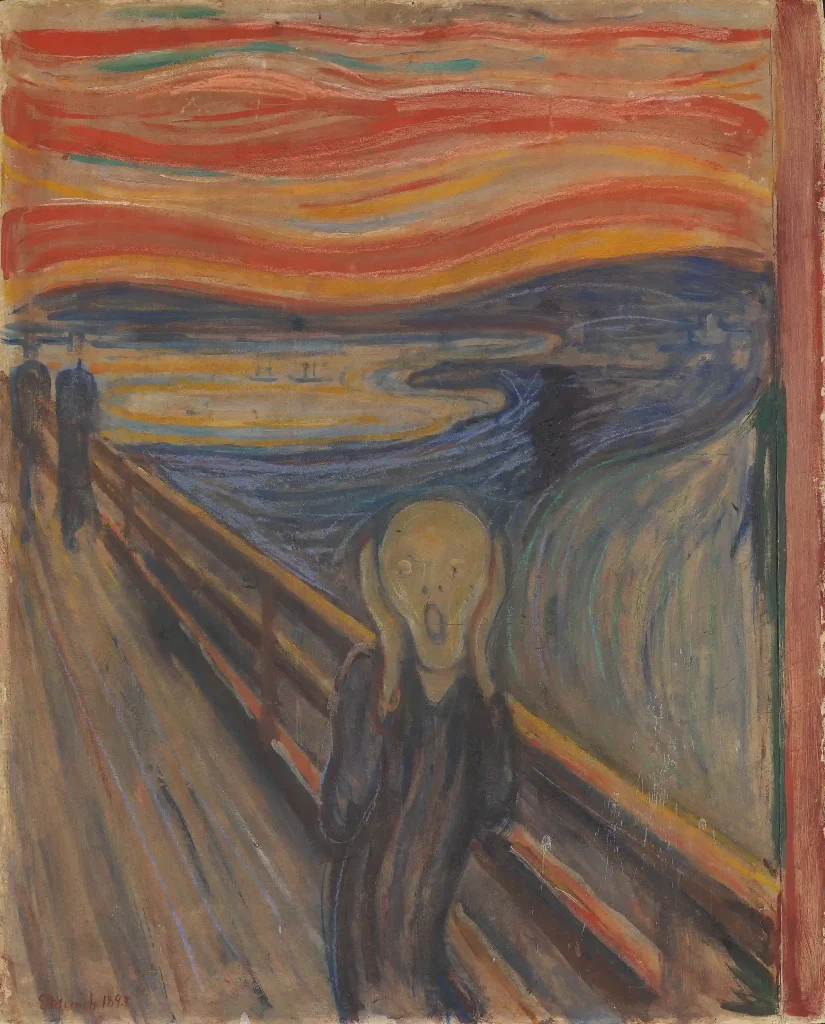

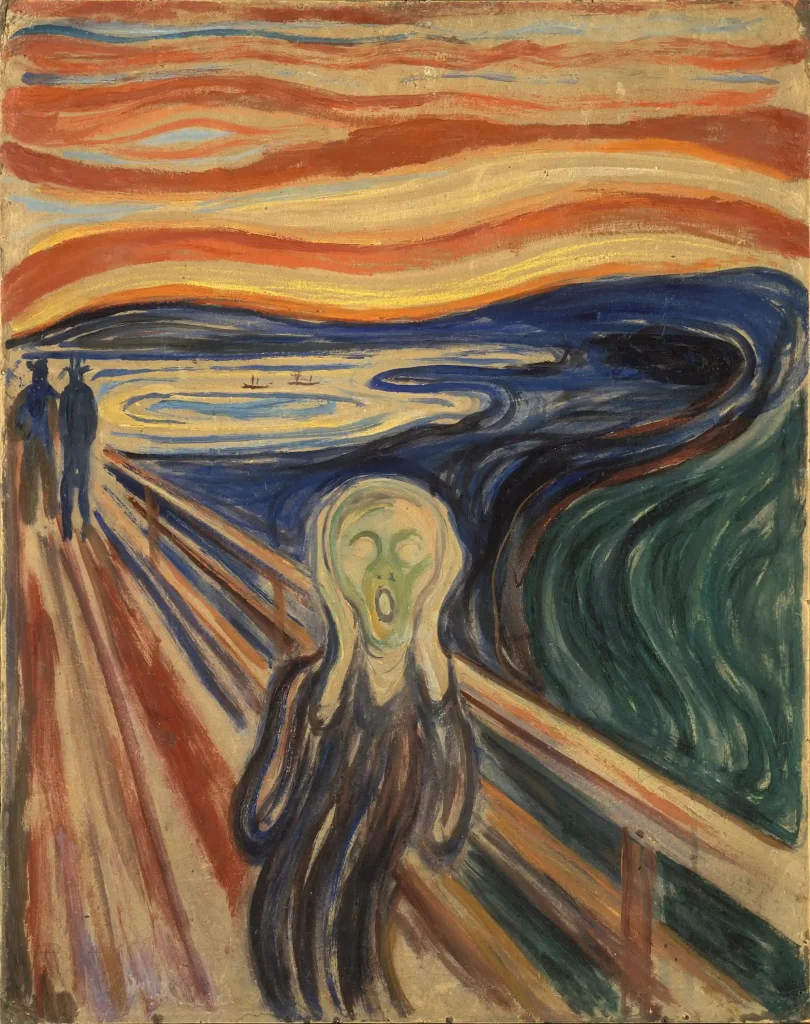

1893年版(テンペラ・クレヨン画):最も有名な叫び

世界で最も広く知られている、象徴的な「叫び」がこのバージョンです。

テンペラとクレヨンを併用することで、燃えるような空の赤と暗いフィヨルドの青の対比が鮮烈に描かれています。多くの人が「叫び」と聞いて思い浮かべるのは、この作品ではないでしょうか。

オスロ国立美術館に所蔵されており、1994年のリレハンメル冬季オリンピック開催中に盗難に遭いましたが、3ヶ月後に無事回収されたというエピソードも有名です。

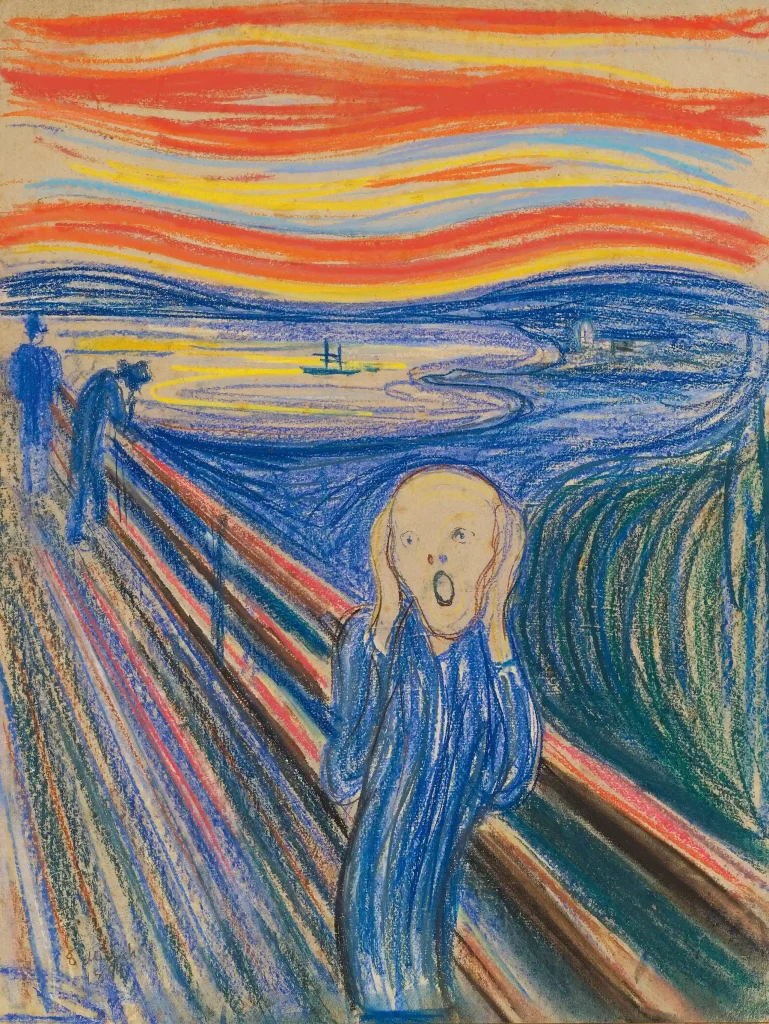

1895年版(パステル画):唯一の個人所蔵版

パステルで描かれたこのバージョンは、5つの中で最も色彩が鮮やかで、特に空のグラデーションが美しいと評価されています。唯一、個人が所蔵している作品としても知られています。

この作品の額縁には、ムンク自身の手でインスピレーションの源泉となった詩が記されており、作品の背景を物語る貴重な資料となっています。

2012年のオークションで当時の美術品史上最高額で落札されたことでも大きな話題を呼びました。

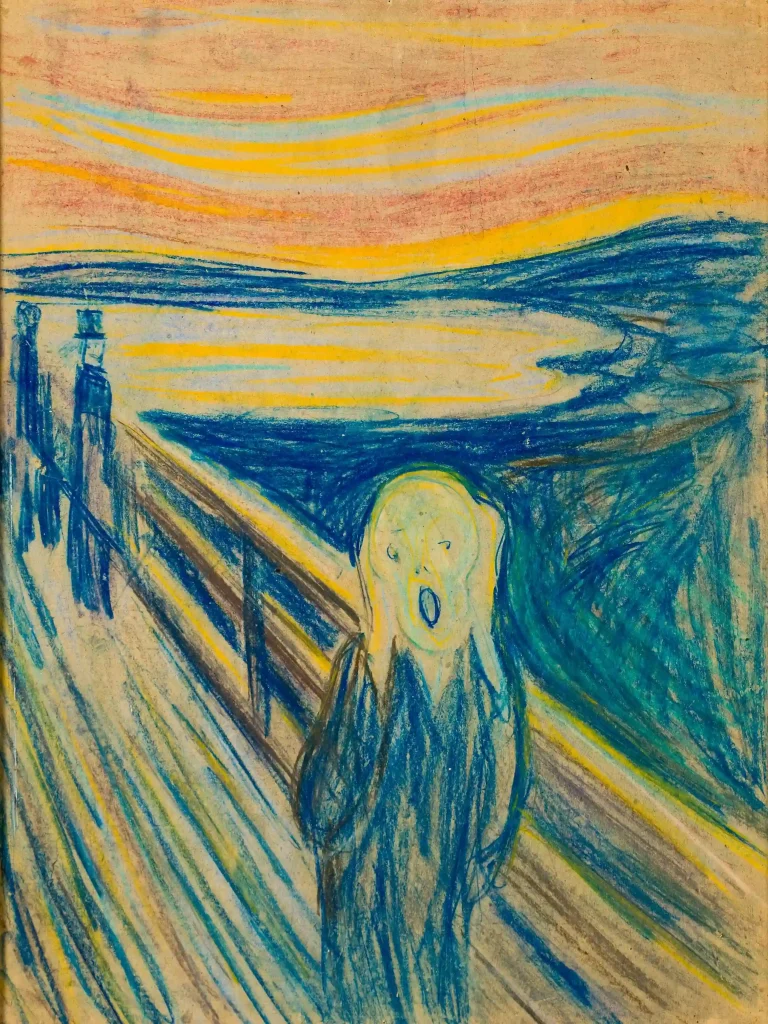

1895年版(リトグラフ):広く普及した白黒の叫び

ムンクは「叫び」のイメージをより多くの人々に届けるため、同年にリトグラフ(石版画)も制作しました。

白黒で表現されたことで、色彩の印象が削ぎ落とされ、渦巻く線と人物の表情が持つ不安や恐怖がより直接的に伝わってきます。

この版画の存在が、「叫び」のイメージを世界中に広く普及させる上で大きな役割を果たしました。

複数の版が存在し、その多くがムンク美術館に所蔵されています。

1910年版(テンペラ・油彩画):日本に来た叫び

最も有名な1893年版をオスロ国立美術館に寄贈した後、ムンクが手元に残すために描いたとされるバージョンです。

他のバージョンと比較すると、色彩の塗り方がやや平面的で、人物の描写も少し落ち着いた印象を受けます。ムンクの精神的な苦悩が最も激しかった時期から少し時間が経過した後の作品であるため、表現に変化が見られるのかもしれません。

2004年にムンク美術館から盗難に遭い、2年後に回収されましたが、損傷が激しかったことでも知られています。

そして、2018年に日本の東京都美術館で初めて公開されたのが、このバージョンです。

作者がゴッホと混同される「ムンクの叫び」を多角的に深掘り

- 同じ構図を持つムンクの三部作とは

- ムンクの叫びの美術館はどこにある?

- オークションで記録した驚きの値段

- 日本での来日履歴と今後の可能性

- 作品の著作権は現在どうなっている?

同じ構図を持つムンクの三部作とは

「叫び」は単独の作品としてではなく、「生命のフリーズ」と題された一連の作品群の一部として構想されました。この連作は、愛、不安、死といった人間の根源的なテーマを扱っており、「叫び」はその中で「不安」を象徴する作品と位置づけられています。

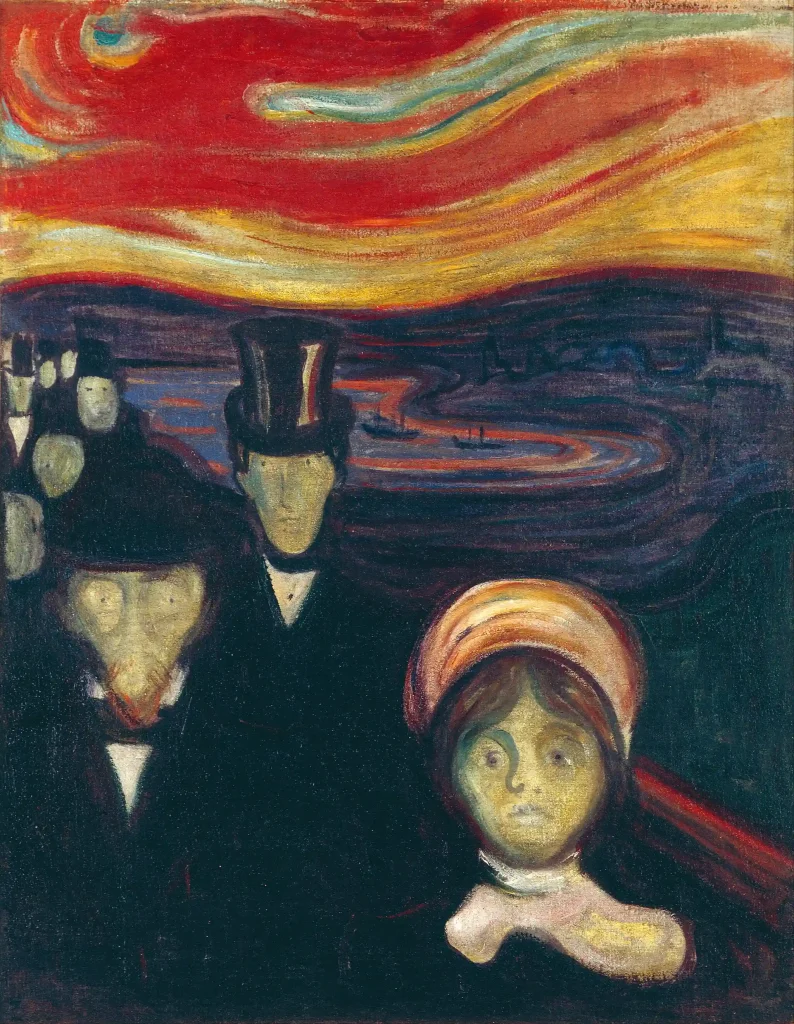

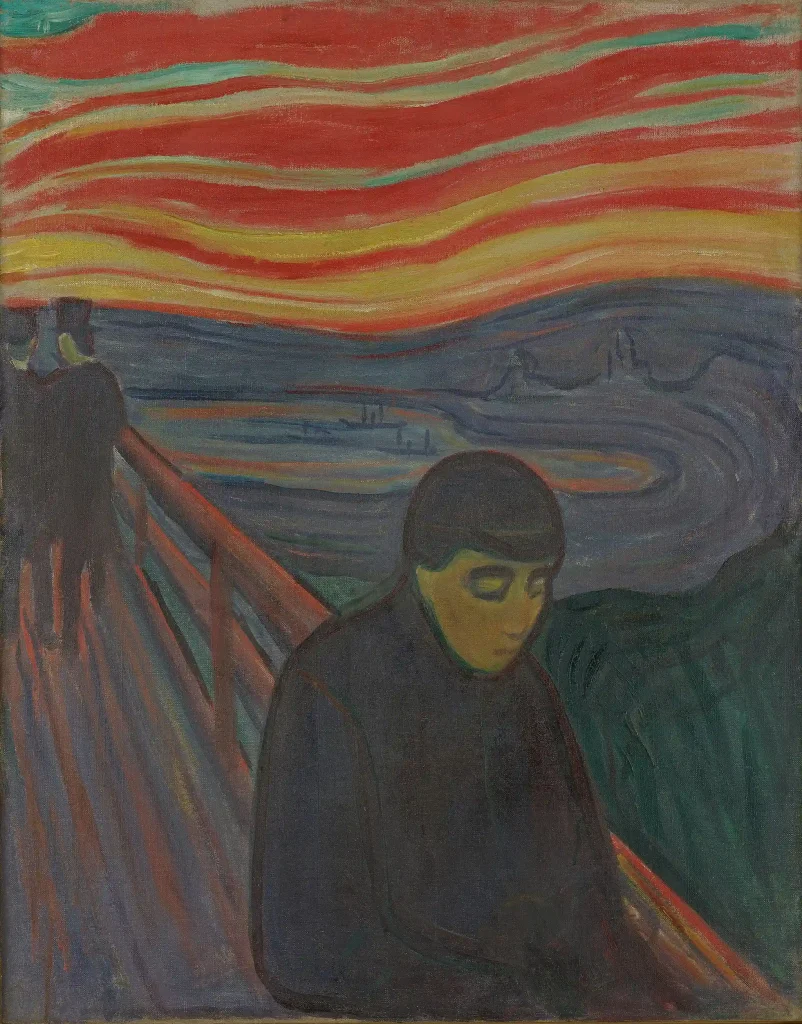

特に、「叫び」と同じエーケベルグの丘の風景を舞台にした作品として、「絶望」(1892年)と「不安」(1894年)があります。これらは「叫び」と合わせて、しばしば「三部作」とも呼ばれます。

「絶望」は「叫び」の直接的な原型となった作品で、同じ場所に立つ帽子をかぶった男性が、物思いに沈む姿を描いています。一方、「不安」では、同じ場所に黒い服を着た群衆が青ざめた顔でこちらに向かって歩いてくる様子が描かれ、個人の内面的な恐怖から、集団が抱える社会的な不安へとテーマが発展しています。これらの作品を比較鑑賞することで、ムンクの探求したテーマをより深く理解できます。

ムンクの叫びの美術館はどこにある?

前述の通り、「叫び」の主要なバージョンは、ムンクの母国であるノルウェーの首都オスロにある美術館に所蔵されています。

最も有名な1893年版のテンペラ画は「オスロ国立美術館」にあります。そして、1910年版のテンペラ・油彩画、クレヨン画の初期バージョン、リトグラフ版は「ムンク美術館」の所蔵です。オスロを訪れる際には、この二つの美術館を巡ることで、複数の「叫び」を鑑賞するという貴重な体験ができます。

ただし、これらの作品は厚紙に描かれているため非常にデリケートです。光や湿度による劣化を防ぐため、常設展示されていない場合や、展示室の照明が落とされていることがありますので、訪問前には各美術館の公式サイトで展示情報を確認することをおすすめします。

オークションで記録した驚きの値段

「叫び」は文化的価値だけでなく、市場価値の面でも世界最高峰の絵画の一つです。特に注目されたのが、唯一の個人所蔵作品であった1895年版のパステル画です。

この作品は2012年5月、ニューヨークのサザビーズで開催されたオークションに出品されました。そして、わずか12分間の競りの末に、1億1992万2500ドル(当時のレートで約96億円)という驚異的な価格で落札されました。これは、当時における美術品のオークション史上最高額を記録する歴史的な出来事となり、世界中のニュースで報じられました。

この一件は、「叫び」が単なる芸術作品の枠を超え、現代社会における文化の象徴としていかに重要な存在であるかを改めて示すことになりました。

日本での来日履歴と今後の可能性

これほど世界的に有名な「叫び」ですが、日本で実物を見る機会は極めて稀です。作品が非常にデリケートで、輸送に多大なリスクが伴うためです。

しかし、過去に一度だけ来日したことがあります。2018年に東京都美術館で開催された「ムンク展—共鳴する魂の叫び」で、ムンク美術館が所蔵する1910年版のテンペラ・油彩画が日本で初めて公開されました。この展覧会は大きな話題を呼び、多くの美術ファンが会場に足を運びました。

今後の来日については、残念ながら具体的な予定はありません。作品の保存状態を最優先に考えるため、海外への貸し出しは非常に慎重に行われます。次に日本で会える機会が訪れるとしたら、それは数十年単位の特別な機会になる可能性が高いです。

作品の著作権は現在どうなっている?

エドヴァルド・ムンクは1944年に亡くなりました。多くの国の著作権法では、作者の死後一定期間(日本では原則70年)が経過すると、その著作物の権利は消滅し、「パブリックドメイン(公有)」となります。

ムンクの場合、死後70年が経過した2015年から著作権が消滅しています。そのため、現在「叫び」の画像はパブリックドメインとなっており、原則として誰でも自由に複製したり、商用利用したりすることが可能です。Tシャツやマグカップ、文房具など、様々な商品に「叫び」のデザインが使われているのはこのためです。

ただし、注意点もあります。作品そのものの著作権は切れていますが、作品を撮影した「写真」には、撮影者や所蔵する美術館の権利が発生する場合があります。そのため、画像を利用する際は、美術館が提供しているものや、パブリックドメインであることが明記されているものを選ぶのが最も安全です。

総括:「ムンクの叫び」の作者とゴッホの関係性

この記事では、「ムンクの叫び」がゴッホの作品であるという誤解を解き明かし、作品の多角的な魅力について解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- 「叫び」の作者はノルウェーの画家エドヴァルド・ムンクである

- ゴッホとは同時代に生きたが、作風の類似性から混同されることがある

- 作品の正式名称は「自然の叫び」で、自然界の叫びがテーマ

- 中央の人物は叫んでいるのではなく、自然の叫びから耳を塞いでいる

- 人物のポーズはパリ万博で展示されたペルーのミイラがモデルとされる

- 背景はオスロに実在するエーケベルグの丘からの風景

- ムンク自身の内面や家族の状況が作品に深く影響している

- 技法の異なる5つのバージョン(クレヨン、テンペラ、パステルなど)が存在する

- 「絶望」や「不安」と共に「生命のフリーズ」という連作を構成する

- 主要な作品はノルウェーのオスロ国立美術館とムンク美術館に所蔵されている

- 1895年のパステル画は2012年に当時のオークション史上最高額で落札された

- 作品は非常にデリケートなため、日本での鑑賞機会は極めて稀である

- 2018年に1910年版が東京都美術館で日本初公開された

- 作者ムンクの死後70年以上が経過し、著作権は消滅している

- パブリックドメインとして画像は広く利用されている